質疑・答弁を動画で視聴できます。

【概要】郡市政8年

「まちの主役はひと」をつらぬけたのか

〇市民にこそ選ばれるまちを目指すべき

〇「新しい教育課程」の政策形成過程を問う

〇幅広い、市民・事業者への物価高騰対策を

〇学校給食無償化、多子世帯保育料減免の実施を

〇補聴器購入助成など高齢者福祉の前進へ

〇音楽ホールの建設工事の延期・再開発事業の見直しを

〇市民の移動を保障する公共交通体系の模索を

〇被爆80年・平和の取り組みを市民とともに

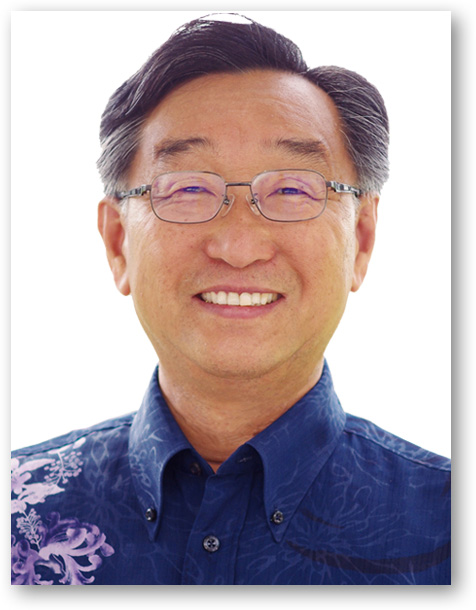

〇花木則彰議員

日本共産党仙台市議団の花木則彰です。会派を代表して市長の施政方針演説、来年度予算案をはじめとする議案、および本市の重要課題について質疑をおこないます。

施政方針演説で、市長は「まちの中心はひと」との思いは市長就任以来変わらないとお話されました。就任8年目を迎えた今、これまでを振り返りますと、ずいぶん変わってしまったとの感がぬぐえません。

そもそも「まちの中心はひと」でなく「まちの主役はひと」だったのではないでしょうか。

わざわざ言い方を変えたのは、どういう違いがあり、思いなのか伺います。

「まちの主役はひと」を掲げておこなった2019(平成31年)の施政方針と比べると、いくつかの相違点が見えてきます。第一は「誰に選ばれるまち」を目指すのかです。

1期目には「暮らし、学び、働く場として多くの人に選ばれる都市」として、市民に魅力を感じてもらえる、また仙台で暮らしたいと人が集まることを大切にされる気持ちが表れていました。だからこそ、35人以下学級の対象学年を市独自に拡大していくことや、学校へのエアコン設置を決断されたのだと思います。

しかし、今回の施政方針では、世界から選ばれる都市、投資先として選ばれる都市となっていて「市民から選ばれる」という視点がなくなっています。

主役である市民を置き去りにして「都市経営」のための市長になっているのではありませんか。伺います。

経済課題でも「地元中小企業の競争力強化」をうたって、地元中小企業を応援する姿勢がありました。当時、市内の中小企業団体から市の職員が聞き取りをおこない、経済政策に活かそうとする取り組みもあり、私たちは大いに評価しました。

しかし、今では成長が期待できる新たな企業をつくるスタートアップや海外を含めた企業を誘致することに重きが置かれています。仙台の地域経済を支えてきた小売業を中心とする中小企業への支援策は後景に追いやられているのではないでしょうか。伺います。

一番重大なのは、市民との向き合い方の変化です。2019年には「政策形成過程に市民の皆様の幅広い参画」との記述がありました。

100万都市で、市民参画を実現するには工夫や努力が必要ですが、市民参画を強めようとの気持ちや姿勢は市民に伝わると期待しました。その後「仙台まちづくり若者ラボ」の設置や、町内会の皆さんのご意見をどう聞き、市政に反映させるか、試行錯誤もおこなわれました。コロナ感染拡大による中断も影響しているとは考えますが、ベクトルが逆に向いたとしか考えられない事態がこの間続いています。

敬老乗車証の利用者負担引き上げ、宿泊税導入では、多くの市民の反対の声があがっているのに、市長自ら説明・説得したり、疑問に答えたりする場も一切設けず強行しました。

これは「主役である市民」に対する態度でしょうか。市長選挙での公約にもしていなかった重要案件をこういう形で押し切ることは反省しなければならないと考えますが、いかがでしょうか。

宿泊事業者向け説明会が、2月6日と13日に開かれました。「レジシステムの改修が間に合わない」「予約は8ヵ月前から受け付けるのに、実施日さえ決まらないと困る」などの導入準備についての質問とともに「観光にかかわらないビジネス客になぜか課税するのか説明できない」など宿泊導入に対する根本的な疑問も出されています。

この日も説明に立ったのは担当する職員であり、市長の出席はありませんでした。宿泊事業者の根本的な疑問や、失った信頼関係を回復する仕事は市長がおこなうべきです。「逃げも隠れもしません」と本会議で答弁したのですから、早急に信頼回復のための機会をつくるべきです。伺います。

子どもたちの意見を聞く「こどもいけん広場」を仙台こども財団と連携しておこなうとのことです。これが政策形成過程への市民参画の取り組みとして、しっかり位置づけられることが必要です。

例えば整備方針を固めた屋内遊び場について、市民や子育て世代、子どもたち自身の意見が反映するよう、挑戦してはいかがでしょうか。伺います。

子どもの医療費助成について18歳まで完全無料にとの決断は大事な事です。12月の第4定例会代表質疑で制度の拡充を求めた、日本共産党市議団に対して「居住地にかかわらず全国統一の制度が望ましい。国に地域間格差の生じない制度設計をもとめていく」と従来通りの答弁を繰り返していました。今回、18歳までの拡充、一部負担金の廃止を決断するに至った理由と敬意についておたずねします。

「全国統一の制度が望ましい」と繰り返すだけでは市民から見放され、国を変えることもできないと考えます。

市長は、35人以下学級の拡大を決断し、国の制度が後をついてくるという実績もつくっています。当時35人以下学級の対象は、国が小1、県が小2と中1でしたが、仙台市が2018年(平成30年)には中2に拡大し、その後、毎年対象学年を広げ、今年度小中全学年対象となりました。こうした自治体の決断が国を動かし、国が経費を負担するようになりました。来年度で小学校全学年となり、その後中学校へと広げていく流れを作り出しました。

国に先んじて、35人以下学級を進めてきたことへの、ご当局の評価を伺います。

市独自で対象を1学年広げると小学校で年間約1億円、中学校は約2億円の予算が必要です。今年度、市が独自に対象としている学年は、小6、中2、中3の3学年で約5億円かかっています。しかし新年度は、中学2・3年分だけとなり、さらに国の動きが進めば中学校分もかからなくなっていきます。未来永劫ずっと負担が続くわけではないことを示した事例だと考えます。

「巨額の財源が必要」「全国統一の制度でおこなわれるべき」と同様の答弁が繰り返されているのが、学校給食の無償化です。すでに県内では10を超える自治体で完全無償化が実施され、対象学年や無料化の期間を限定して実施している自治体もあります。どの自治体も財政に余裕があるわけではありませんが、子育て世帯への応援策として大事な施策と位置づけて実施し、県や国にも努力を求めています。

前回の市会議員選挙では、多くの候補者が学校給食の無償化を公約に掲げ、市民の負託を受けました。国会においても、与野党含めて学校給食の無償化を目指す動きが取りざたされています。無償であるべき義務教育において、重い経済的負担に子育て世帯は苦しんでいます。

仙台市が実施に踏み出せば、応援されていると大いに実感することは間違いありません。市に提出された「仙台市の学校給食の無償化を実現する会」の署名は2万6000筆を越えました。

たしかに完全無償化にかかる経費は約40億円と大きいものですが、6757億円と過去最高の予算規模となった、市の一般財政の0.6%弱にすぎません。対象学年や期間を限れば、もっと少ない予算で踏み出すこともできます。難しいシステム変更も必要ありません。国の無償化を実現させるためにも、仙台市の決断が大きなインパクトになります。改めて学校給食無償化の実現を強く求めます。財政出動を求める教育局ではなく、財政措置をおこなう市長お答えください。

国政から地方政治まで当たり前のように押し付けられてきた考え方や政策の方向について、今こそ本格的に検証し、転換の方向性を示すことが、あらゆる政党、政治家、自治体の首長に求められていると考えます。

市長は、施政方針で「社会の閉塞感」に立ち向かうため、従来の制度や社会の仕組みとらわれないチャレンジが必要と述べられました。

日本共産党市議団は裏金問題にあらわれた通り、膨大な企業献金によって自民党政治全体がゆがめられ、財界・大企業言いなりの政治が長く続いたことが根本の原因の一つだと訴えてきました。

もう一つは、トランプ政権の再来でますます悪影響が大きくなっている、アメリカ言いなりの政治です。

賃金が上がらない、貧富の格差が広がる一方で大企業は過去最高の利益を続け、年収1億円以上の富裕層が増加したのはなぜでしょうか。労働法制を改悪し、非正規雇用を増やし大企業の人件費、社会保障の負担を減らしたためです。応能負担や生計費非課税の原則を崩して、消費税増税、大企業と富裕層の減税を進めたからです。年金も医療も介護も、あらゆる福祉に対する国の支出を減らすこと、削ることが至上命題とされてきました。

地方自治体の本旨は、住民福祉の増進です。その役割を果たすには暮らせる年金、中小企業を含めた大幅な賃金アップ、高すぎる国民健康保険料の引き下げ、介護事業の国の負担割合のアップ、高等教育まで含めた無償化など、国の政策の大転換が必要です。

市長は、どんな「従来の制度や「社会の仕組み」を変えようとしているのか、伺います。

次に「仙台の子どもたちに、柔軟な思考や国際感覚を身につけてほしい」と市長が願って、独自の教育課程「仮称・国際探求科」を設置しようとしている、政策形成過程について伺います。

新しい教育委員会制度となった今も、教育委員会は独立した執行機関です。とりわけ教育の政治的中立性を確保するためには、教育の内容については市当局や議会が介入してはなりません。当局や議会が進めるべきは、教育環境の整備や充実をおこなうことです。

これは「教育環境の整備」ではなく、「新教育課程」という教育の中身についての提案です。

教育の内容に関わる改変、市独自の「新教育課程」の提案が、市長もしくは行政部局から出されたのあれば、慎重な取り扱いが求められると思います。

教育委員会から出されたのか、だとすれば何時の教育委員会で議題となり、市に伝えられたのか、お聞きします。

市長から出されたとすれば、市長と教育長・教育委員で構成する「仙台市総合教育会議」に市長から提案して議論されるべき案件だと考えます。いつの総合教育会議で提案され、教育委員からはどのような意見があったのか、伺います。

総合教育会議に市長は「大綱」を提案することができます。仙台では、2015年12月に教育大綱、2017年1月に振興計画がつくられ、2021年3月の仙台市教育構想2021、その下位計画として「確かな学力育成プラン2023」へと引き継がれています。これらの中にも「新教育課程」を連想させるものは見当たりません。

教育大綱、教育構想に基づく、具体化ではないと考えますが、お答えください。

時の首長が、子どもたちの成長過程に長く影響することになる教育課程の内容に手をつけることは正しくないと考えます。一体誰の発想・提案で具体化されたものなのか、政策形成過程を明らかにすることを求めます。責任ある答弁を求めます。

第1号議案 2024年度仙台市一般会計補正予算(第5号)について伺います。

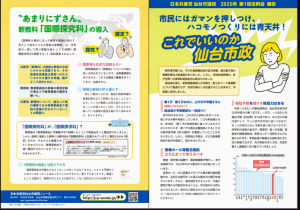

今回の補正は、おもには来年度予算への移し替えや、不用額を減額補正する内容です。不用額だけで132億6000万円、昨年には252億9000万円でした。

良し悪しは別にして、ある程度の不用額が出ることは財政運営上普通に起きることなのです。その分、当初予算で財源が不足するとして、財政調整基金の取り崩しなどを予定にしていたものが、取り崩し額が減ったり、必要がなくなったりするわけです。増額補正の部分にも、各種の基金への積み立てが含まれていたりもします。

こうした要素が、当初予算ベースで計算される「今後10年の財政見通し」には反映されないことが、莫大な実態に合わない「収支差」が発表される原因の一つだと考えます。

今回も「10年間で3891億円の不足が生じる」としています。他都市のように、決算ベースでの見通しを持つべきと考えますが、いかがでしょうか。

増額補正の中に、物価高騰に伴う市有施設の指定管理への運営管理費の追加、6000万円が計上されました。本市の市有施設で指定管理制度が導入されているのは384施設もあり、どこでも光熱費の負担が増えたと思われるわりには大変少ない額だと感じます。とりわけ児童館では遊戯室へのエアコン設置を進めたので電気代の増加は顕著です。

ところが、補正予算には児童館が一つも含まれていないと聞きました。職員の人件費や子どもたちに我慢を強いることになっていることがうかがえます。

委託費は3年から5年の契約期間中は変わりませんから、物価高騰前に更新した施設では予定された光熱費をオーバーしていると考えられます。人件費などにしわ寄せされないように、しっかり手当てをすべきです。いかがでしょうか。

関連して、指定管理者制度について伺います。

本市では、2004年(平成16年)4月から導入されました。公の施設は、住民の福祉のために設置されたものですから、その運営や管理は公務であり、住民のためにも直接奉仕する公務員によって担われるべきです。外郭団体に運営を業務委託していた時も「公務員に準ずる人」との扱いでした。指定管理者制度の導入は公の施設の管理まで、民間やNPOに任せるもので、働く人の身分保障や住民へのサービス低下が危惧されてきました。

指定管理の施設であっても、設置者は自治体です。そのような低下が起こらないようにする責任があり、委託料も必要に応じて引き上げることは当然です。

人件費分として算出されている額が働く人たちの給与にきちんと配分されているのかチェックし、指導する責任が市にはあると考えますが、いかがでしょうか。

東京都杉並区では、2023年(令和5年)9月に「指定管理制度の検証 報告書」が出されました。労働環境モニタリング、公契約条令の対象に指定管理事業もなっています。そのうえで報告書では、・現場で働く従事者は、良質で持続可能なサービス提供の要となる。・区職員の業務への理解、知識等の蓄積が不可欠。・一定程度の施設を直営で運営するなどの対応が必要。と今後の取り組みについて述べています。

仙台市で働く、会計年度任用職員をはじめとした非正規雇用者、指定管理の下で働く人々の賃金・雇用環境をどう向上させるのか、取り組みを伺います。

第16号議案 2025年度仙台市一般会計予算について伺います。

来年度は、3つの柱を中心に予算を編成したとのことです。昨年は、3つの柱合わせて117億円しかなく、一般会計予算全体の1.8%でしたが、今回は計上方法を変えたようです。

第1の柱 多様なひとの力が生きるまち には、723億円が計上されています。外国籍の方、高齢者、障害児からヤングケアラーまで、大切な分野です。医療的ケア児者向けの非常用外部電源購入費補助が始められることなど、大変良かったと思います。しかし、新規・拡充の事業は合わせて数億円程度です。それも国からのお金を充てるものも多く、市が一般財源から出すのはさらに少なくなります。

「孤立せず、安心して暮らせる地域社会となるには、高齢者の支援策がもっと充実される必要があります。

例えば、新規事業の目玉として挙げられている「アクティブシニア・ボランティアポイント制度のモデル事業実施」に1億1660億円が計上されています。老人クラブなどの団体の規格に参加した高齢者に年間5000ポイントを上限に付与し、市内のお店で使えるというものです。これも国のメニューから選択しておこなうもので、市の財政負担は12.5%に過ぎません。

情報産業の仕事やマイナカード取得に結び付くものに、国から誘導されることには警戒すべきです。よいものは国の施策を活用することも大切ですが、一方で市が独自に実施してきた敬老乗車証や敬老祝い金などの独自施策を後退させてはなりません。現在の現役世代も子育て世代、青年・学生も、いずれは高齢者となります。仙台市が独自の高齢者施策に積極的に取り組んでこそ「市民が安心して暮らせるまち」となると考えます。市独自の探求を求めます。お答えください。

補聴器の購入助成を求める声に対して、市は「介護予防効果などについての国の調査を待って検討する」と答えてきました。いまだに予算の提案がありません。国の調査によらなくとも、聞こえの低下が家族や社会とのコミュニケーションを低下させ、認知症の進行につながることは明らかになっています。補聴器自体も性能が上がり、価格も落ち着きつつある今、市が独自の補助制度をまだ検討もしていないのか、伺います。

介護保険制度は、国の無策によって壊滅の危機に立っています。低すぎる給与水準で介護職員が集まらず、訪問介護の報酬引き下げが事業所の倒産・閉鎖を生み、事業所が一つもない自治体が拡がっています。どんどん高くなる介護保険料を払い続けても、実際に介護が必要になった時にサービスを提供する事業者がいないという、まさに「保険あって介護なし」という状況です。「国家的詐欺」との声もあがっています。

地方自治体にとっても、どこまで自治体負担が増えるのか予想がつかず、他の事業を圧迫するようになりました。「社会の閉塞感」を生んでいる要因の一つです。

国の負担割合を大幅に引き上げ、利用者と自治体の負担を減らし、介護報酬を大幅に引き上げることが必要です。市長は、安心の介護の為にどのようなチャレンジをするのか、伺います。

地域で暮らすための公共交通の充実も大切です。敬老パスの自己負担増に加え、市バスの減便や運賃値上げの計画が市民に不安を呼んでいます。利用者が減り、さらなる経営悪化、事業が継続できなくなる未来しか見えないからです。

国土交通省も公共交通の「独立採算原則」を見直し、国や自治体からの資金投入を事実上認めています。交通に費用をかけることで、住民の医療、地域経済、観光や福祉、さらに土地の価格を維持し、税収確保など多面的な効果・クロスセクター効果があるという考え方です。仙台市でも、公共交通のクロスセクター効果を算出し、交通局や民間交通事業者を一緒に支える立場に立つべきです。伺います。

とはいえ、従来の交通体系をただ維持するのではなく、より効率的な体系を模索する時期に来ていることも確かです。100万都市でありながらも広大な市域をかかえる仙台市では、それぞれの地域にどんな移動のニーズがあるのか把握し、多様な移動手段を組み合わせる必要があります。地域交通乗り乗り事業を発展させ、積極的に地域ごとの交通問題を住民とも共に考え、試行錯誤する取り組みにすべきですが、いかがでしょうか。

物価高対策は補正予算で対応するのとは別に、当初予算でおこなうことも必要です。物価高は続き、賃上げが追い付かない、年金は増えないという状況は来年度も続きます。

今年度の補正では低所得者への直接給付がありましたが、物価高で苦しむ多くの市民から「米も野菜も値上がりし、節約のしようがないところまで来ている。私たちには何の支援もないのか」と不満の声も寄せられています。

市としてできる幅広い市民への支援として、水道・下水道の基本料金免除や、高齢者世帯への福祉灯油・電気代補助を求めていますが、いかがでしょうか。

また、地域経済を支える中小事業者は「売り上げは減っていないが、仕入れや経費が上がって利益率が下がっている」「そもそも赤字ギリギリなので法人所得税の減免では支援にならない。直接支援をしてほしい」と話しています。

幅広く中小企業を支援するため、数か月分の光熱費の補助を実施すべきと考えます。お答えください。

第2の柱「こどもたちが健やかに育つまち」には、1220億円を計上しています。

若者支援の分野では、今年度から実施された結婚新生活支援事業が補正予算を追加するほど、想定を上回る応募で人気です。

予算には新事業として結婚支援イベントの開催、若い世代のライフデザイン支援が加わっています。結婚や子どもを産み育てる希望を持っている方々に支援することはもちろん大切な事業だと私も思います。しかし一方で、既存の結婚観、子どもを産むのが当たり前という考え方に違和感を覚えている若い人たちもいます。ダイバーシティの観点からも、市の行為が同調圧力にならない配慮が必要だと思います。市長のお考えをお聞きします。

子育て支援では、子ども医療費拡充のシステム改修費、屋内遊び場基本計画の策定が目玉とされています。

大事な柱のわりに前進が見えてないのが、学校給食の無償化とともに多子世帯への保育料減免制度です。我が会派や他会派からも繰り返し、制度拡充の必要性を訴えてきました。

第2子は半額以下、第3子は無料となりますが、保育所等に在籍している子どものうち、上の子を第1子と数えることになっています。これでは、本来の第1子が就学すると、2番目のお子さんが第1子とされ、減免の対象となりません。せめて、このカウントの仕方を変えるべきだと求めてきました。

市は約6億円かかるとして「国による統一的な拡充を要望する」とのおなじみの答弁を繰り返しています。政令市では、静岡市、堺市、北九州市、福岡市、大阪市、札幌市の6市はきょうだいの同時入所にかかわらず、第2子以降の保育料を半額ではなく、無償としています。神戸市、川崎市、浜松市、広島市はカウント方法を改めています。「子育てが楽しいまち」を標榜するのなら、子育て世帯の負担軽減策に逃げずに取り組むべきです。市長の決断を求めます。

3つ目の柱が「ひとが輝く舞台となるまち」で1221億円です。

平和の取り組みも含まれていて、新規事業として「戦災復興展運営拡充」30万円があげられています。仙台空襲から80年の節目の年、例年開催している戦災復興展の企画拡充を図るとしています。仙台市長は2010年から、世界8472都市の首長で作られている平和首長会議に加盟しています。また、本市議会が1985年3月に「核兵器の廃絶に関する決議」をあげたことにより、日本非核宣言自治体」と位置付けられています。

言うまでもなく、今年は戦後80年、被爆80年でもあります。日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞では、仙台市・東北大学にゆかりのある田中煕巳さんが代表委員の一人として演説されました。

『世界中のみなさん』と呼びかけ、「核兵器国とそれらの同盟国の市民の中にしっかりと核兵器は人類と共存できない、依存させてはならないという信念が根付くこと、自国の政府の核政策を変えさせる力になることを私たちは願っています。」「核兵器も戦争もない世界の人間社会を求めて共に頑張りましょう!!!」と結びました。

仙台市では昨年、宮城県原爆被害者の会から寄贈された「ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間」の写真パネルを使って、市役所本庁舎パネル展を実施しました。被爆80周年の今年は各区役所・総合支所や各区中央市民センターを巡回する形で、パネル展示や被爆者の体験を聞く企画を市として実施してはいかがでしょうか。伺います。

この3つ目は「ひとが輝く舞台となるまち」なので、どうしても都市のインフラ整備、公共施設整備などの「まちづくり」が主役となりがちです。また、費用の負担は当該年度だけでなく、市債の発行などにより後年度も長く市民が負担することになります。物価高騰の影響も大きく受けて、整備費は跳ね上がっていく予想です。実際、本庁舎の建て替えも総事業費が585億円とさらに32億円も膨らむ見通しです。

音楽ホール・中心部震災メモリアル拠点複合施設では建設工事と設計費、施工管理費だけで現時点の見込み額が350億円です。音響の設計費や備品、外構工事など、どれだけかかるのか不透明です。

さらに都心再構築プロジェクトとして再開発に現時点で600億円以上かけるという見込みで、とても身の丈に合った公共投資とは言えません。この3つの事業だけで総事業費は1535億円、そのうち57.9%にあたる889億円は市債を発行して借金をまかなうことになります。

市長はそれでも「より厳しい財政状況が続く中でも厳選重点化等を図りながら着実に進めていく」というのでしょうか。敬老乗車証の負担引き上げの説明や子育て支援の拡充に後ろ向きの答弁と比べると、納得できない説明ではないでしょうか。ご所見を伺います。

日本共産党仙台市議団は、コロナの影響、物価高騰の中で、音楽ホール・複合施設は一旦立ち止まって検討すべきだと求めてきました。しかし、市は基本設計を進めてしまいました。

来年度予算には実施設計予算が組まれています。このまま建設工事の発注・建設へと進んでよいのか、あるいは時期を後ろにずらすべきなのか、市民の意見を聴く最後のチャンスです。

「まちの主役はひと」なのですから、市民の声をしっかり聴いて判断すべきと考えますが、いかがでしょうか。

次に、第33号議案 仙台市宿泊税基金条例について伺います。

第1条で「観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の交流人口の拡大を図る施策の推進を図るため」として第5条で、その「施策に要する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところに処分することができる」と定めています。この規定の仕方では、観光施策になら使ってよいとなると考えます。

宿泊税導入についての昨年第3回定例会での議論で私たちは、これまで一般財源から出していた観光費は年によっては20数億円だったことも踏まえて、観光施策の拡充に必要であれば、市の財政から予算を増やすことができると、宿泊税の導入に反対しました。

議論の中で当局からは、観光費は5年間の平均で約15億円であること、宿泊税の税収は、それに上乗せする分だと答弁されていました。その答弁に従うならば、従来の観光費は確保したうえで宿泊税基金はその上乗せ分にしか使えないと規定すべきです。

条例案は宿泊税が観光費に使われる分、一般財源からの充当分は減らされ、他の用途にまわされる仕組みになると考えますが、いかがでしょうか。

その他、市政の重要課題についてです。

村井知事の4病院再編・移転の暴挙が市民の命や健康に大きな影響を与えること、とりわけ精神医療センターの移転が、患者や家族・医療関係者に重大な悪影響を及ぼすことから「反対と言わざるを得ない」と市長が表明したことは、知事が名取での精神医療センターの建て替えに方針転換した大きな力となりました。

4病院再編・移転計画全体を取り下げるよう、引き続き県に強く求めていくべきです。いかがでしょうか。

また、仙台市として主体的な取り組みが求められる段階とも受け止めています。労災病院には仙台の地域医療体制へのこれまでの貢献に感謝しつつ、引き続き現地での存続を市として要請し、相手の状況や要望についてもお聞きすべきではないでしょうか。伺います。

仙台赤十字病院と県立がんセンターの統合は事実上、がんセンターの機能が大幅に後退する事、八木山地域の医療体制が大きく後退することが明らかになってきました。統合移転の基本合意がなされていますが、具体化の過程で問題が明らかになれば後戻りは、まだ可能です。引き続き現地での存続の可能性はないのか、仙台赤十字病院にも市として働きかける必要があると考えますが、いかがでしょうか。

国の医療政策があまりにもひどいために、地方・大都市を問わず医療機関の経営悪化が大きな問題となっています。医療従事者の待遇改善や働き方の改革のためにも医療政策の誤りを正す必要があります。とりわけ石破首相が高額療養費自己負担額を今後3年間毎年引き上げようとしていることは高齢者にとっても、がん治療などを続けながら働いている現役世代にも重大な影響を及ぼすものであり、ストップしなければなりません。市長のご所見を伺います。

防災・災害対応では、東日本大震災を経験した仙台市だからこその視点を大切にすべきではないでしょうか。

宮城県がマイナンバーカードの利用者だけが使える防災アプリを作り、普及のためにポイントを配っています。仙台市も、総合防災情報の音声読み上げアプリを作るとしています。最初からすべての市民を対象にしていないことに問題点を感じています。

さらに平時には機能していても、災害時にスマホを落としたり、水没させてしまったり、電池切れになったりすれば、その人はどうやって情報に接するのでしょう。通信電波は途切れないのか、アプリを管理するサーバーはどこにあるのか、必要な情報を誰がどうやって入力・発信するのか…不安しかありません。

本市の防災行政無線は震災の直前にデジタル化し、チャンネルが増えたことで、すべての避難所に無線機が配備されました。しかし輻輳(ふくそう)でつながらない、災害対策本部から一斉に区内の指定避難所に情報を送ることができなかった。停電が続き、数日で電池切れなど、問題がありました。

災害時の情報伝達・集約の方法はアナログな手立てを含めて、複数機能させることが大切だと考えます。いかがでしょうか。

地域防災計画が見直され、個別避難計画を作っていくことになりました。来年度は、優先度の高い約1000人について、危機管理局が直接担ってつくると聞いています。避難行動要支援者の健康や身体の状態は、1年を待たず変化するものです。変化に応じて必要な変更を行っていなければ、実際の災害時に計画通りにはいかなくなります。危機管理局と福祉や地域を担当する職員が一緒に個別避難計画をつくることを通じて、より実効ある個別避難計画になると考えます。

全庁の取り組みとして進めるよう求めます。いかがでしょうか。

地域防災計画の中で「原子力災害対策編」は長らく見直されていません。

原発事故時の情報系統、市独自に市内7カ所の放射線モニタリングポストを設け常時監視し、その測定値に応じて取るべき対策を持つなど、策定当時としては大事な内容と考えています。

しかし、当時からの課題である妊婦・子どもたちへのヨウ素剤服用がいまだに解決されないままです。とりわけ女川原発で福島第一原発と同様の事故が発生し、仙台の方に風が吹いていた場合、100万市民がどう避難すればよいかが、明らかにされていません。

女川町、石巻市の住民避難も実効性が問われていますが、女川原発2号機の再稼働がおこなわれ、燃料プールからあふれる使用済み燃料棒を陸上で乾式保管する計画や、3号機の再稼働の動きさえ東北電力にはあります。仙台市民の安全・安心の確保には女川原子力発電所の廃炉しかありません。

この点でも従来の制度や社会の仕組みにとらわれることなく、防災・環境都市の首長として、原子力発電所の廃炉を目指す考えを示すよう、郡市長に求めて第一問といたします。

〇市長(郡和子)

ただいまの花木則彰議員のご質問にお答えを致します。

施政方針に関する数点のお尋ねにお答えをいたします。

まちは多様な人が暮らし、交流する場です。市民一人ひとりの活躍がまちに賑わいと潤いをもたらし、成長の原動力となる。このことが「ひと」が中心、主役のまちづくりであり、私の就任以来変わらぬ思いでございます。

そのような認識のもと、切れ目のない子育て支援や学びの環境の充実を図るとともに「ちがい」が尊重されるダイバーシティまちづくりに取り組んでまいります。

不透明感が増す社会情勢にあっては、従来の制度や仕組みに捉われない自由で創造的な発想に基づくチャレンジや、このまちの将来を見据えた投資が必要です。私は、これらの取り組みにより新たな人の集積や投資を呼び込む好循環の都市経営の視点が重要なものと考えております。

今後とも、特区を活用した規制緩和によるオンライン診療や自動運転に加え、世界に向けた若者のスタートアップ支援、賑わいの創出や脱炭素、防災力向上につながる都心まちづくりなどの取り組みを推進し、選ばれるまちを目指してまいります。

市政運営についてでございます。

市民全体の福祉の向上はもとより、まちの持続的な発展を図ることは、市政運営の根幹にあるものと認識をしております。

市民お一人おひとりの声が市政の原点であるとの考えのもと、様々な立場の皆さまの想いも受け止めながら、各般の施策に取組んでまいりました。

人口減少や少子高齢化など社会情勢が厳しさを増す中、このまちに住まうひとの豊かな暮らしの実現に向けて、ご理解とご協力をいただくよう力を尽くしながら「仙台に暮らしてよかった」と思えるまちづくりを進めてまいります。

子ども医療費助成制度の拡充についてでございます。

子ども医療費助成制度につきましては、これまでも本市の独自財源を用いながら、順次拡充するとともに、国に対しましては、地域間格差の生じない制度設計を求めてまいりました。

今般「(仮称)せんだいこども若者プラン2025」の策定に向けて、子育て世帯の皆様の声を伺う中で、医療費負担の軽減は、子育て世帯の皆様方に大きな安心感を与えるものと認識をし、社会全体で子育てを応援していくという思いのもと、令和8年度からの制度拡充を決断したものでございます。

4病院再編についてでございます。

地域医療は、その大きな改編に当たっては、住民や関係者の理解と合意を得ながら進められるべきものと考えております。

仙台赤十字病院と県立がんセンターの統合については、住民や医療関係者からの要望を受け、先般、県に対して、移転後の地域医療確保の具体策を早急に示すよう申し入れたところでございます。

また、県は精神医療センターを名取市内で建て替えることとした一方で、なお東北労災病院の移転と精神科機能との連携が必要と説明しておりますが、今後の精神医療体制をどのように考えているのか明らかにするとともに、東北労災病院の移転ありきではない対応を繰り返し求めているところでございます。

引き続き、再編の提案者であり、地域医療に責任を持つ県に対して、丁寧な説明や対応を求めてまいりたいと存じます。

〇危機管理局長(白山幸喜)

防災・災害対応に係る数点のご質問にお答えを申し上げます。

はじめに、災害時の情報の集約と伝達についてでございます。

災害対応におきましては、様々な情報を収集・集約するとともに、市民の皆様が必要とする情報を的確・迅速に伝達することが重要でございます。

本市では、東日本大震災の教訓を踏まえまして、全ての指定避難所に太陽光発電システムを設置するとともに、防災行政用無線を輻輳(ふくそう)が発生しにくいIP無線に更新することで、災害に強い連絡手段を確保しております。

また、市民の皆様への情報伝達につきましては、従来からのメールやホームページ、広報車等に加えまして、SNS、固定電話への連絡サービス、更には津波避難広報ドローンなど、アナログ・デジタルを問わず様々なツールを活用し、多重化を進めてまいりました。

今後とも、多様な災害ケースを想定した手法の検討を行いまして、災害時の確実な情報伝達・集約に努めてまいります。

次に、個別避難計画作成についてでございます。

実効性のある個別避難計画としていくためには、避難行動要支援者の方の心身の状態等の適切な把握が重要でございまして、福祉サービス事業者や支援団体等を所管している関係部局との緊密な連携が不可欠であると認識してございます。

来年度は、災害の危険度が高い地域にお住いの方など、優先度の高い方を対象に、危機管理局職員が主体となり計画作成を進める予定でございますけれども、福祉部門と連携のうえ、障害や介護の状況等を適切に把握していくとともに、計画作成後におきましても、要支援者の状況等について必要な情報共有を図るなど、計画の作成と適切な更新を進めてまいりたいと存じます。

最後に、原子力発電所の廃炉についてでございます。

原子力を含むエネルギー政策は、国が安全性の確保を大前提とした上で、電力の安定供給、経済性、環境配慮などの観点を踏まえ、責任をもって判断するものと認識してございます。

女川原子力発電所につきましても、原子力規制委員会による審査ですとか、県や立地自治体の同意を経て、営業運転を再開しているところでございます。

本市といたしましては、市民の安全・安心の確保のために、引き続き、原子力災害対策に関する計画等の必要な見直しを行ってまいりますとともに、県の原子力防災訓練の機会なども活用いたしまして、計画の実効性の向上に取り組んでまいりたいと存じます。

〇総務局長(佐野直樹)

私からははじめに、指定管理者制度における人件費の状況についてでございます。

人件費を含む指定管理料につきましては、各施設の所管局等において所要額を積算し、事業内容等に照らして適切な額として措置されているものと認識しております。

指定管理者が雇用する職員の給与等は、各団体が定める規程等に基づき支払われるものでありますが、本市といたしましても、運営状況のモニタリング等を通じ、収支計画に照らして人件費の執行が適切に行われているか確認を行い、指定管理施設が働く場としてもより良いものとなるよう取り組んでまいりたいと存じます。

次に、本市の会計年度任用職員や指定管理施設で働く職員の賃金・雇用環境を向上させる取り組みについてでございます。

会計年度任用職員の労働条件につきましては、国の制度及び本市正職員の給与改定等を考慮しながら、この間、改善に努めてきたところでございます。また、指定管理施設で働く職員については、必要に応じて本市の制度改正の状況を情報提供しながら、各団体において労働関係法令を遵守し適切に対応しているものと認識しております。

今後とも、公的サービスに携わる職員等に関わる制度改正や社会環境の状況を踏まえ、適切な雇用環境の確保に努めてまいります。

次に、原爆パネル展の開催等に関するご質問にお答えをいたします。

昨年7月に、「宮城県原爆被害者の会」よりご寄贈いただきましたパネルを活用し、戦争や原爆被害を風化させず、平和の尊さを改めて伝えていくため、本庁舎において原爆パネル展を開催したところでございます。

本年は戦後80年という節目の年であり、また、同団体からは、寄贈したパネルを幅広く活用してほしいとの要望もありましたことから、引き続き、本庁舎でのパネル展を開催するとともに、他の庁舎での展示などにつきましても検討してまいりたいと考えております。

〇財政局長(永渕智大)

私からはまず、財政見通しについてお答えをいたします。

本市の財政見通しは、国の経済見通しや社会保障関係経費などの歳出事業費の伸び率など、一定の前提条件に基づき予算ベースで作成をしてございます。

今回の令和6年度一般会計補正予算のような減額補正の内容や、過去の決算状況を踏まえた見通しを作成することにつきましては、各年度の状況が異なりますため、不確実な収支改善額を試算することが困難であり、現行の試算方法が基本であると認識してございます。

引き続き、社会経済情勢や各事業の過年度実績なども踏まえながら、試算の精度向上に努めてまいりたいと存じます。

次に、指定管理施設における光熱費対応についてのお尋ねにお答えいたします。

本市におきましては、市民利用施設の安定した運営の観点から、これまでも光熱費高騰により収支の赤字が見込まれる施設に対し、必要な措置を講じてきたところでございます。

今年度におきましても、光熱費高騰が各事業者の収支に与える影響を年央で確認し、所要の補正予算を計上したところであり、引き続き施設のサービス提供に支障が生じないよう対応を図ってまいりたいと存じます。

次に、重点施策と大規模事業についてお答えいたします。

新年度予算では、施政方針に掲げる3つの柱を中心に、ダイバーシティ推進やアクティブシニア・ボランティアポイント事業などの「多様なひとの力が生きるまちづくり」また、子ども医療費助成の拡充や屋内遊び場基本計画策定などの「こどもたちが健やかに育つまちづくり」に重点的に予算を配分したところでございます。

3つ目の柱である「ひとが輝く舞台となるまちづくり」では、エリア再整備などによる魅力の創出といたしまして、青葉山エリア複合施設整備や市役所本庁舎建替などの大規模事業も予算化をしてございますが、本市が国内外から選ばれるまちになるためには、それぞれの柱に掲げた事業を着実に進めていくことが肝要であると認識をしてございます。

引き続き、歳入アップのための様々な取組みや、効率的な業務執行によるコスト縮減を図りつつ、将来の税源涵養に向けた積極的な投資も行いながら、市民のニーズに即した各般の施策を推進してまいります。

次に、宿泊税の使途についてお答えをいたします。

宿泊税につきましては、観光を基軸とした交流人口の拡大に向けて新たに強化すべき施策を推進していくため、これまでの一般財源の規模を維持しつつ、上乗せをする形で活用することとしてございます。

新年度予算におきましては宿泊税を活用して、新たにインバウンド向けの宿泊促進キャンペーンや秋保大滝周辺エリアの整備などを実施することとしてございまして、今後とも使途の見える化や明確化を図りながら、関係部局と連携し適切に活用してまいりたいと存じます。

〇健康福祉局長(郷湖伸也)

私からはまず、高齢者施策の充実についてお答えいたします。

少子高齢化の進展による担い手不足や更なる医療介護需要の増加が懸念されるなか、各種財源の確保に努めながら高齢者施策全般の持続性を高めていくことが重要と認識しております。

新年度予算案においては国費等の財源も活用しつつ、介護人材等の担い手確保や、健康寿命の延伸に向けた介護・フレイル予防、高齢者の社会参加を促す新たなボランティアポイント制度など、独自の施策に係る予算を確保したところでございます。

加えて、敬老乗車証の対象交通機関の拡大に向けた実証実験や、緊急通報システムの利便性向上など市単独事業にも取り組んでまいります。

今後とも市民ニーズを踏まえ、中長期的な視点も持ちながら、高齢者が住み慣れた地域で豊かに暮らし続けることのできるよう、各般の施策の充実を図ってまいります。

次に、補聴器購入助成についてでございます。

難聴は、日常生活の様々な活動に影響を与える可能性があるとされており、本市では、補聴器購入費助成制度を実施している他政令市等の状況について情報を収集するなどしてまいったところでございます。

助成制度の創設にあたっては、医学的な裏付けが必要であると考えておりますが、補聴器の使用による認知症の予防効果に関しては、医学的根拠が明確には示されておらず、現在も国等において研究が進められております。

引き続き国等に対し、研究結果の早期とりまとめと財源措置を含めた全国一律の制度創設について求めてまいります。

介護保険制度に係るご質問についてでございます。

介護事業者に介護サービスを安定的に提供していただくためには、介護人材の確保や定着に向けた処遇改善分を含む必要経費が、介護報酬において適切に評価されることが基本であると認識しております。

本市としましては、これまでも、国に対し介護職員の処遇改善が図られるよう、要望を重ねてきたところでございますが、引き続き、適切な介護報酬の設定とともに利用者と自治体の負担が過大となることのないよう、国の責任において十分な財政措置を講じることを求めてまいります。

次に、物価高騰対策に関する、高齢世帯への灯油代・電気代の補助についてでございます。

物価高が続くことによる市民生活への影響や国の経済対策を踏まえ、現在、昨年第4回定例会でお認めいただいた住民税非課税世帯への緊急支援給付金について、来週2月25日のプッシュ型支給に向けて鋭意進めているところでございます。

所得にかかわらず、支援することは考えていないところですが、国において電気・ガス料金の負担軽減のための支援が1月から再開されたところであり、その状況や、物価、国の動向を注視してまいりたいと存じます。

最後に、高額療養費制度の見直しについてでございます。

国は、高齢化の進展や医療の高度化等により、高額療養費の総額が増加している状況などを踏まえ、健康な方を含めた全ての被保険者の保険料負担の軽減を図る観点から、高額療養費の自己負担限度額の引上げなどを行う方針を示しております。

こうした方針に対しまして、がんや難病の患者団体からは治療中断を懸念する声があがっており、国ではそうした意見を踏まえ、長期治療者の限度額の引き上げを見送る考えを示すなど、今まさに当事者に配慮した解決策を検討している状況であると承知しております。

国民健康保険の保険者である本市としては、被保険者が安心して保険診療を受けられる制度を国の責任において構築する必要があるものと考えており、国の議論を注視しながら、必要に応じて対応を検討してまいります。

〇こども若者局長(郷内俊一)

私からははじめに、こどもいけん広場についてお答えいたします。

仙台こども財団で実施します「こどもいけん広場」は、小学生から高校生年代までの意見を聴き、市に対してその意見を伝え、施策を決めるプロセスに主体的に参画する機会をつくるものでございます。

来年度、本市が着手する屋内遊び場の整備につきましては、こどもをはじめとした市民の皆様のご意見を伺いながら検討してまいりたいと考えており、「こどもいけん広場」の活用についても、調整を行っているところでございます。

引き続き、こども財団と緊密な連携を図りながら、こどもの意見表明の機会を確保し、本市の施策等に反映することにより、こどもの自己肯定感を高め、社会の一員として自ら考え行動する力を育む機会の創出に取り組んでまいります。

次に、結婚支援の取組についてでございます。

全国的に少子化が進展する中、本市の出生数も減少を続けており、その要因のひとつとして、未婚化や晩婚化が挙げられております。

これを踏まえ、新年度、若い世代の方々が自らの将来を考え、学ぶ機会を提供するライフデザイン支援に取り組むとともに、結婚を希望する方に向けて、これを後押しするイベントの開催に係る予算を新たに計上したものでございます。

事業の実施にあたりましては、就職や結婚、子育てといったライフプランにおいて、個々人の主体的かつ多様な考え方が当然に尊重されるものであることを踏まえ、当事者である若い世代の方々の意見やニーズの把握に努めながら、取組を進めてまいります。

最後に、多子世帯の保育料減免制度の拡充についてでございます。

本市では、保育施設等を兄弟姉妹が同時に利用する場合、国の基準同様、第2子の保育料を半額に、第3子以降は無償としております。また、本市独自の負担軽減策として一定の所得以下の世帯を対象に、さらに第2子の保育料を半額以下としております。

少子化が進展する中、子育て世帯に寄り添った支援は必要なものと認識しておりますが、保育料の減免制度につきましては、地域間格差が生じないよう拡充すべきものと考えており、他の政令指定都市などと連携しながら引き続き国へ要望してまいります。

〇経済局長(木村賢治朗)

中小企業に係る2点のおたずねにお答えいたします。

まず、中小企業支援についてでございます。

人口減少や少子高齢化が進む中、本市経済の持続的な成長を図るうえでも、もとより市内事業所の99%を占める中小企業への支援は、本市経済施策の根幹をなすものと認識をしてございます。

このため、今年度「地域中核企業輩出支援パッケージ」や「物価高克服・賃上げ応援パッケージ」を開始するとともに新年度においても、首都圏からのUIJターン促進やダイバーシティ経営推進など、企業の人材確保・育成等の施策の充実を図ることとしております。

今後とも地元企業の課題やニーズに応じた施策を重層的に展開し、本市経済を支える中小企業の変革や成長を力強く後押ししてまいりたいと存じます。

次に、中小事業者への光熱費の補助についてでございます。

光熱費等の高止まりが続く中、中小事業者が将来にわたって事業を継続できるよう、業務の効率化や生産性の向上を図り、中長期的に足腰を強化していくことが肝要と認識をしております。そのため、物価高克服・賃上げ応援パッケージ中で各般の中小企業支援策に鋭意取り組んでいるところでございます。

引き続き、社会経済情勢を見極めながら、中小事業者の持続的な事業運営や成長に向けた支援策に取り組んでまいります。

〇文化観光局長(柳津英敬)

私からはまず、宿泊税導入に係る信頼回復についてお答えをいたします。

宿泊税の円滑な導入に向けましては、宿泊事業者の皆様のご理解とご協力が不可欠であり、これまでも様々な機会を通じ、制度の趣旨や宿泊税の使途などについて本市の考え方をお伝えしてまいりました。

今後とも、説明会や個別訪問などを重ねる中で、具体の事務手順やレジシステム改修への補助など負担軽減策について分かりやすい説明に努めるとともに、本市の観光の目指す方向性について事業者の皆様とも意見交換を行う場を設け、さらなるご理解を得ながら、円滑な導入を図ってまいりたいと考えております。

次に、複合施設の整備についてでございます。

本施設の整備にあたりましては、これまでもパブリックコメントやシンポジウムなどを通じて市民の皆様のご意見をお聴きし、今月2日に開催した障害のある方などを対象にした市民向けワークショップでも、改めてこの施設への期待の高さを感じたところでございます。

今後の設計過程におきましても、市民の皆様から直接ご意見を聴く場を設けてまいりますほか、基本設計がまとまり次第、市民説明会も開催したいと考えております。

引き続き、整備の各段階において検討状況を広くお知らせし、市民の皆様のご理解を得ながら進めてまいりたいと存じます。

〇都市整備局長(反畑勇樹)

私からははじめに、路線バス事業者への支援についてお答えいたします。

路線バス事業を取り巻く環境は、燃料価格の高騰や深刻な運転士不足等により、大変厳しい状況にございます。

路線バスは、通勤・通学はもとより、医療や観光、まちづくり等の観点からも重要な社会インフラでございますが、このような多面的な効果をクロスセクター効果として算出することは、多くのバス路線を持つ本市におきましては、課題が多いものと考えております。

本市では、バス事業者と連携しながら、フィーダー化による運行効率化の検討や国の補助金の活用等に取り組んでまいりましたが、引き続き、バス事業者とともに、今後の路線バスのあり方を検討し、持続可能な公共交通の確保に取り組んでまいりたいと存じます。

次に、地域ごとの交通課題への対応についてでございます。

本市では、交通課題を抱える地域におきまして、地域の会合に本市も参加して移動ニーズを把握するなど、積極的に支援を行っているところでございます。

その中でも、路線バスの運行本数が少ない地域などでは、既存の公共交通を補完する手段として、地域交通を導入しております。

今後とも「みんなで育てる地域交通乗り乗り事業」を周知していく中で、地域と共に試行錯誤しながら、路線バスや地下鉄、JRとの役割分担を図り、それぞれの地域にあった移動手段の確保に努めてまいります。

〇建設局長(佐藤秀樹)

私からは、下水道使用料の減免についてのご質問にお答えいたします。

下水道事業におきましては、今後、人口減少による使用料収入の減少が見込まれる一方、施設の老朽化による更新費用の増加や激甚化・頻発化する自然災害への対応、物価高騰による影響など、事業環境は厳しさを増しているものと認識しております。

使用料収入は、下水道施設の適切な維持管理に加え、老朽管や処理場等の改築・更新を行っていく上で、不可欠な財源となるものでございまして、今後の事業経営を考慮いたしますと、使用料の減免は難しいものと考えております。

〇教育長(天野元)

私からは、教育局に係る一連のおたずねにお答えいたします。

まず、35人以下学級の取組への評価についてでございます。

今年度、本市の小・中学校全ての学年で35人以下学級の実現に至ったことで、教員がより児童生徒に向き合い、きめ細かな指導・支援を行うことが可能になったと考えており、学校現場からも一人ひとりの児童生徒と関わりが深まったなど同様の声が聞かれるところでございます。

かねてより、中学校の35人以下学級についても国費化するよう国に対し要望を続けてまいりましたところ、先般、その方向性が示されたところであり、これが確実に実施されるよう引き続き国に求めてまいります。

次に、学校給食費の無償化についてでございます。

学校給食費の無償化は、保護者の経済的な負担軽減や子育て支援に繋がるものと認識しておりますが、部分的な対応であっても、多額の財源を恒久的かつ安定的に確保する必要がございます。

このため本市といたしましては、自治体間で差が生じないよう、全国一律の制度創設と財源措置が必要なものと考えているところでございます。昨年末に国が示しました給食費無償化に関する課題の整理では、財政面の課題などが指摘されており、そうした国の検討の動向等も注視しながら、引き続き機会を捉えて、国に要望してまいりたいと存じます。

次に、新たな本市独自の教科についてでございます。

現行の教育構想における6つの基本方針のうち、基本方針1の中で、児童生徒のグローバルな視点での学びを掲げているところですが、今年度、教育局では、次期教育構想に向けて、本市を取り巻く環境や社会の変化を見据え、学校教育の方向性について、校長会の意見も伺いながら検討してまいったところでございます。

昨年8月の総合教育会議では、今後の教育行政の取組を議題とし、グローバル化を見据えた子どもたちの学びの在り方として、教育委員からは、外国の方と普段から接し、コミュニケーションできる力を身に着けてほしい、また、海外の文化を知ることで児童の寛容性が増す、などの発言がございました。

こうした検討経過も踏まえ、新教科に着手するための施策を新年度予算案に盛り込み、本年1月の教育委員会に付議したものですが、教育委員とは様々な機会で意見を交換し、教育委員からは児童生徒がグローバルな視点を持つことは重要である、また、こうした取組を速やかに実施すべきである、などのご意見を頂戴したところでございます。

このように学校教育を所管する教育局において、教育委員との意見交換を重ねて今般の新教科の設置着手に至ったものであり、令和7年度において教科内容の検討を行い、次期教育構想の議論の中に反映しながら、令和8年度の協力校での試行につなげてまいりたいと考えております。

〇水道事業管理者(加藤邦治)

水道料金の減免についてのお尋ねにお答え申し上げます。

水道事業におきましては、水需要の減少が見込まれる一方で、老朽化が進む管路や施設の更新・耐震化に多額の費用が必要となってまいりますほか、資材価格の高騰など事業を取り巻く環境が厳しさを増している状況でございます。

このような中におきましても、独立採算を基本としつつ、引き続き安定的な給水に欠かせない各般の事業を着実に進めるためには、将来を見据えた財源の確保は不可欠であり、料金の減免は難しいものと考えてございます。

◯花木則彰議員

ご答弁ありがとうございました。

幾つか再質問をさせていただきたいと思うんですが、まず、市長からは、「まちの主役はひと」と「まちの中心はひと」というのは違わないということでの答弁だったと理解をします。同じであるということなので、私たちは当初の主役との言葉を使って議論をさせていただきたいと思うんですが、「まちの主役はひと」との市長の思いは、主役ですから、いわゆる主人公ですね。

主人公は市民ということだと思っています。市民のための市政、市民に選ばれるまちにしなきゃならないということで市長は考えておられるということで受け止めてよいのか、改めて伺います。

その上で、その主役である市民に市長はどう向き合うのかという問題で幾つか提起をしました。中でも、宿泊税の導入を決める過程で市と市長が信頼を失ってしまったのは、これは現実だと思います。だから、宿泊税の説明会は実務的な説明では済まないし、そして、今後の会合の方向性についての議論とはちょっとまた別なんですよね。

それはやっぱり宿泊税の導入自体について、やはりちゃんと説明もしなきゃいけないし、理解を得ないといけないということなんだと思います。これは、やっぱり市長自身が、宿泊事業者の皆さんの思いも誠実に受け止めるということがどうしても必要です。逃げも隠れもしないと前回の定例会ではおっしゃられていたんですけれども、この間の経過を見る限り、出ていったかというと出てこないということで、これでは隠れているようにしか見えないという状況です。

早急に信頼回復の機会を設けるということについて、再度お聞きしたいと思います。

そして、新教育課程についてです。

教育長からの御答弁で、どうも説明をされているような、されてないような、そういう印象を受けるんですけれども、まず、教育の中身に直接踏み込む提案だということは、そういうことだと思うんですよね。

ですから、それが教育委員会で出されたのか、総合教育会議で話し合われたのか、事実関係をお聞きしたいというふうに言っているわけです。しかし、答弁の中では、まず教育委員会で出されたというわけではなさそうな御答弁。

それから、総合教育会議では、昨年の8月の総合教育会議でグローバル化の問題を話し合われたということはお話にありましたけれども、いわゆる新教科を入れるだとかそういうことについては、話し合われてもいないし、提案もされてもいないということだと思います。

具体的には、今年1月にこの予算の説明をする中で教育委員の皆さんに説明をしたということであって、そうすると、一体誰から、どこから提案されて、こういう具体化が進んできたのかということについて、全くよく分からないです。

私の質問の中身は、この新教育課程がいいか悪いかの話をしているのではなくて、そもそも教育の内容に関わる問題について、一体政策立案の過程として、ちゃんと教育委員会の独立性が守られているのか、政治の介入になっていないのか、そのことについて事実確認しないと、そもそも中身の話にならないんじゃないかということですので、改めて明確にお答えいただきたい。

もう一度言いますと、まず教育委員会から出されたのかということです。そうではないならそうでないというふうに言っていただきたい。

市長から出されたとすると、総合教育会議で提案されたのかと。提案されたならされたで言っていただきたい。

昨年の8月の総合教育会議の議事録、改めて見たんですけれども、グローバル化の話は大分されていますよ。だけど、新教育課程とかそういう話は全く出ていないと私は見ているんですけれども、あるんであれば、そのことを具体的に示していただきたい。

教育大綱、教育構想に基づく具体化がどうかということについて、これについても、何らか基本方針一でグローバル化が挙げられていますという話だけど、いやグローバル化の話じゃないんです。新教育課程という話が出ているのかということですので、答えていただいて、その上で、どこから誰の提案でこの政策が出てきたのか、ここの提案するところまで具体化されてきたのはどこでやったのか、それについてお聞きしたいと思います。

あと、いろいろ不満なことは、従来どおりの答弁があまりにも多過ぎて、せっかく子供の医療費について、それを乗り越えて大きな決断されたということなんだけれども、それ以外の問題については、従来のお金がかかる、各自治体によって違うと問題だから国に求めていくということがちりばめられまして、代わり映えしないなというふうに思うんですが、これは、今後、この議会でも議論を重ねていきたいと思います。

まず、以上の点について再質問です。お答えください。

◯市長(郡和子)

三問いただきました。

まず、施政方針、まちの中心はひとというのは主役とどう違うのかということですけれども、これは違いません。就任以来私の変わらぬ思い、それは、このまちで暮らす人々が、それぞれがその人らしく輝くまちという思いでございます。

それから、宿泊税についてですけれども、これまでも観光シンポジウムなどを通じまして私の考えをお伝えしているところでございます。

また、様々な宿泊事業者の方々とお目にかかる機会もございますが、その際には様々な御意見も伺っているところです。

制度の施行に向けた準備が進む中、本市の観光の目指す方向性については、宿泊事業者をはじめ関係の皆様方と意見交換する機会というのは重要だというふうに思っておりまして、皆様方の理解を得ながら進めてまいりたいと考えております。

それから、新しい教科の創設なんですけれども、これは教育長からも答弁ございましたけれども、情報技術が進む現代に生まれ育つ子供たち、広い世界と瞬時にアクセスをいたしますし、また、身近な社会でも急速なグローバル化が進んでいるのは、皆様方もお感じになっているとおりだというふうに思います。

本市を取り巻く環境や社会の変化を見据えまして、今後、子供たちに育んでいきたい力はどのようなものなのか、私自身もいろいろ思いをめぐらしてまいりました。

昨年の8月に開催をいたしました総合教育会議では、今後の教育行政の取組を課題といたしまして、経済や社会の国際化が進み、グローバル化を見据えた子供たちの学びの在り方について、教育委員の皆様から、その認識や必要性についてお考えを伺ったところでございます。

今般、教育委員会から提案のございました、国際的な視点に立った教育の推進につきましては、こうした社会状況を踏まえても時宜を得たものと認識しておりまして、今後の取組に期待をしているところでございます。

私といたしましては、これも法にのっとった特例校を目指す方向性だというふうに受け止めているところでございます。

具体の教科については、教育長から答弁をお願いしたいと思います。

◯教育長(天野元)

新教科の検討の経緯についてお答えしたいと思います。

議員、御指摘、引用がありました仙台市教育構想2021、現行の教育構想でございますが、その中の基本方針の中に、ちょっと読み上げますが、基本方針6つあるうちの1つに「児童生徒がグローバルな視野で、夢や希望、将来の理想像を描くことができるよう、学びを支えるとともに自らの可能性に挑戦する力を育てます」というふうに明示的に書いてありまして、これはまさにグローバルな視点において探究的な総合的な学習を示唆するような表現だというふうに思っております。

しかしながら、具体性にやはり若干解像度が低いようなところがありまして、私、昨年4月に着任して以来、現行のこの教育構想について、私としては問いとして受け止めて、教育局内で検討を進めてきたところでございます。

そして、その間、先ほど答弁しましたように、8月の総合教育会議の中で、市長からは現状の課題認識について意見の表明があり、そして、それに対して教育委員がそれぞれお答えしたというような場面がございます。しかし、それとは別に、我々のほうは、今ほど申しましたように教育局内で検討を進めておりまして、教育委員に対しましては、11月の定例教育委員会の後に意見交換を行いました。そこで御意見を伺いながら、また12月の定例教育委員会の後でも議論をさせていただきました。その上で、1月の定例教育委員会で予算案の御議論をいただいたところでございます。

また、引き続き、2月の定例教育委員会の後でも、自由な意見交換の場で、また教育委員からお話を伺っているところでございまして、引き続き、教育委員のお話も伺いながらまとめていきたいというふうに思っておりますが、そうした意味では、私の責任により教育委員と議論しながら進めて、今般の予算案の提案に至ったというものでございます。

◯花木則彰議員

まず、新教育課程の導入の問題です。

今の教育長のお話を聞いても、いわゆる教育委員会にちゃんと提案をして議論したわけではないと。みんな教育委員会が終わった後、何か世間話か分かりませんけれども、したということで、議事録等は何にも残っていない、あるいはあるんだけれども出されていないのか分かりませんけれども、そういう状況です。政策の形成過程というものを、きちんと明らかにする必要がある課題だと思います。その点で、どうやって明らかにできるんだろうかということについて、改めてそれは質問をしたい。

それがやっぱり説明されないといけない課題ということについて、市長はそういう受け止めをしているのかどうかについても併せて聞いておきたいと思います。先ほどの市長の答弁の中では、私も大事だと思ったと。思った話は聞いていないんですよ。市長や教育長がどう思ったかじゃなくて、政策形成過程としてちゃんとする必要があるんじゃないかということを言っていますので、そういう観点で、市長についても明らかにする必要がある課題だという受け止めかどうか、改めてお聞きしたいと思います。

もう1つは、まちの中心はひとだと、まちの主役はひとというのと変わらないんだという、その思いが一緒なのであればですよ、宿泊事業者との信頼関係回復については、ほかの誰よりも願っているのが郡市長のはずだと思います。

そういうふうに扱われていないと宿泊事業者の人たちは怒っておるわけですから、実際問題。だから、信頼関係が崩れちゃっているんですよ。ですから、市長としては、そのことを宿泊事業者の方々に納得してもらうような、そういうことを願っているんだと思うんですよね。市長が会う機会をつくりたいんだというふうに望めば、当局の誰も反対はしない、そういう話だとも思います。

ぜひ、私としては早急に信頼回復の場を設けてほしいと考えているという、そういう市長の答弁をいただければと思うんですが、改めてお聞きします。

◯市長(郡和子)

まず、新しい教科、教育課程についてでございますけれども、これは、あくまでも教育委員会が教育委員会の中でしっかりと議論した上で今回このように提案をされてきたことだというふうに認識をしておりまして、私といたしましても期待を寄せているところでございます。

それから、2点目の宿泊税についてでございますけれども、私自身も、宿泊事業者の方々、反対というか心配をされている方々からも御意見も聞かせていただきまして、これこれこういうものだというふうにも御説明、私自身もさせていただく機会もあり、実は期待をしているという声も伺っているところでもございます。

また、それでもなお御心配の方々がいらっしゃるということなのだというふうに思いますけれども、この間、文化観光局担当者、足しげく宿泊事業者の皆様方の中に入っていきまして、信頼の醸成というのはできているものというふうに私自身は受け止めさせていただいております。

しかし、なお、ある意味、御理解と御協力を得ながら進めていかねばならない施策ですので、お話をしておりますように、今後も様々な機会を捉えてお話をさせていただこうと考えております。