質疑・答弁を動画で視聴できます。

今議会から、仙台市議会のYouTubeチャンネルでもご覧になれます。

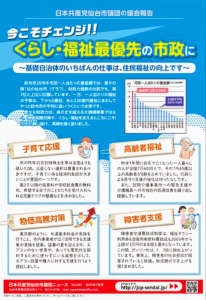

【概要】郡市政2期8年の総括と目指すべき方向を提案

〇物価高対策は急務。水道料金、エアコン購入や設置、電気代等への支援を

〇広く地元中小事業者が活用できる支援メニューの実施を

〇第2子以降の保育料、学校給食費の無料化を急いで

〇屋内遊び場は無料が当然、市民や子どもの声を反映した整備を

〇子どもの居場所と学びの保障、通いたくなる学校へ

〇高齢者、障害者が安心して暮らせる施策を

〇大規模事業より、くらしや子育て、教育、福祉最優先の財政運営に

〇すべての国保加入世帯に対する資格確認書の一斉発送

〇公園は全面禁煙など、受動喫煙防止の強化を

〇すげの直子議員

日本共産党仙台市議団のすげの直子です。会派を代表して、提案されている諸議案、および市政の重要課題について順次伺います。

7月20日告示、8月3日投開票でおこなわれる仙台市長選挙に郡市長が立候補するとの表明がされました。

4年前の2期目に挑戦する際、市長は「コロナ禍で子どもや若者、女性への影響が生じている。貧困の連鎖といった社会的課題に対しては政治の力が必要だ」と述べられ、基本方針として、(1)子育て支援 (2)新型コロナの影響で沈む地域経済の立て直し (3)不登校や貧困問題の3点をあげていました。

2期目の4年間の市政運営で市長ご自身として、これらの課題をどれだけ克服できたとお考えでしょうか。まず、ご認識を伺います。

また、前回の立候補表明の際には無所属で立候補し、政党からの推薦、支持は求めず「市民党」の立場でたたかうことにしたい、と述べでおられましたが、3期目に挑戦するにあたって、前回示した「市民党」というスタンスには変化があるのでしょうか。伺います。

郡市政については、この4年間だけではなく、1期目からのトータル8年間の市政運営が評価の対象になると考えます。1期目に臨む際に市長が、市民との対話、市民協働の重要性を大切な柱として訴えていたことを鮮明に記憶しています。できる限り多様な市民の声に市長ご自身が直接足を運び、耳を傾け対話をする、そういう立場が、この8年間貫かれてきたかと言えば、敬老乗車証の負担増を求める際や、宿泊税の導入の際には再三再四、議会や市民からの求めがあっても、市民の前には出てこない。決断までかなりの時間を要するという対応でした。

異論や多様を意見がある時こそ、行政にとって耳の痛いご意見にも、まずは市長自らがその声を直接聞き、真摯に受け止め、市長自身の言葉で説明を尽くすことがトップのあるべき姿だと考えますが、どのように総括し、今後に活かそうとお考えなのか、伺います。

2期目の4年間に、郡市長が述べられた思いとして「世界から選ばれる都市・まちに」というワードが大変印象深いのは、私だけではないと思います。

議事録で検索してみたところ、最初にこの言葉が登場したのは2021年第1回定例会の所信表明でした。1期目は、この一度だけです。

そして翌2022年は2回、2023年は6回、昨年2024年には14回、そして今年は、先の第1回定例会だけで8回、「世界から選ばれる」と発言していました。当然、記者会見の場などでも発言されていますから、この4年間で市長の「世界から選ばれたい」思いがどんどん強まっていることは認識しました。それと反比例して、市民からは「こんなに市民は大変なのに、自分の公用車には高い税金をかけるなんて信じられない」「宿泊税など市民のささやかな楽しみに対して負担を増やすなんてひどい」など、厳しい声が多く寄せられてきています。

基礎自治体の一番の仕事は言うまでもなく、住民福祉の向上です。何よりも市民一人一人が、この街に暮らして良かったと実感できる、そういう街づくりに注力することが必要と考えますが、いかがでしょうか。

そういう点から見ても、提案されている第80号議案 一般会計補正予算(第1号)は、あまりにもささやかすぎるのではないでしょうか。

最初の会派説明の段階で、物価高騰対策の補正予算が1円も提案されていないことに驚きましたが、国の臨時交付金がきたことによる提案にも、市の上乗せが全くないどころか、国の交付金も満額活用していないという提案です。当初予算議決後の第2回定例会だとしても市民の暮らしの実態からみれば、組むべき補正予算はあるはずです。

6月とはいえ夏日になる日もすでに多く、今年も猛暑になることは容易に想像できます。

東京都は、この6月から9月までの4か月間、水道料基本料金の無料化を実施しています。4ヶ月で1世帯平均約5000円の負担軽減になるとのことです。

議会のたびに求めてきましたが、長引く物価高に苦しむ市民に広く行き渡る施策として、暑い夏に心配なく水を活用できるように本市でも実施すべきです。ありとあらゆる物が値上がりし、家計負担が増えているのに、実質賃金も年金も上がらない。こうした声に自治体として応える施策が必要です。お答えください。

「エアコンの無い、蒸し風呂のようなアパートで暮らしている人がいる。さらにはエアコンがあっても、電気代が心配でつけずに我慢するか、一日中、公共施設などですごしている人もいる」低所得で困難を抱える市民を支援する団体の方から先日お話を伺いました。命に直結する課題です。東京都板橋区や江戸川区、名古屋市などでは高齢者世帯でエアコンが一台もない、もしくはすべて故障している場合に、助成金を支給しています。

生活保護世帯への国のエアコン設置に対する助成については引き上げが必要なこと、適用範囲を広げることや制度開始前からの保護世帯にも広げるよう求めてきました。国に求めると同時に市として、国の対象外になっている生活保護世帯や高齢者、低所得世帯に対するエアコン購入・設置費用に対する助成をおこなうべきと考えますが、いかがでしょうか。

電気代に対する助成をおこなうことと合わせてお答えください。

今回の補正予算中、経済費では事業者に対する支援メニューが示されています。

この間、臨時交付金がくるたびに事業者向けの支援も打ち出されていますが、とても十分とは言えません。さらに支援の対象が新たな事業展開や設備投資、人材確保をした場合などになっているため、コロナ後、物価高でダメージは受けながら、なんとか既存の経営を守り、存続したいと頑張っている事業者が利用できるものにはなっていません。

広島県三次市では、物価高騰の影響を受けている小規模事業者に支援金を給付する事業を実施し、使い勝手が良く大変歓迎されているとのことです。

時計やカバン、土産物の製造など、長く本市の地域経済を支えてきた地元企業が次々と廃業に追い込まれています。原材料費の高騰などにより、仕入れ値が上がっていることで利益率が落ちている事業者を広く支援する施策を実施すべきです。いかがでしょうか。

物価高騰から市民生活を守ること、くらしや福祉、子育て支援にもっと思い切って財源を振り向けるべきです。公表された昨年の合計特殊出生率は1.15で、本市はさらに低い1.00とのことです。

出産を望まないという選択が尊重されることは当然ですが、実際は子どもを産み育てたいと願っても、経済的負担の大きさにあきらめざるを得ないというのが、こういう状況を加速させています。

郡市長は、子育て支援を重要な柱の一つとして進めてきたと自負しているのかもしれませんが、郡市政以降の市民意識調査の結果を見ても、子育て支援に対する市民の評価は低いままです。子どもの医療費助成の年齢拡充も、県内最後。

政令市の半分が実施している保育料の第2子以降の無料化やカウント見直しも、現局が求めても実施せず見送る。

全国で広がる学校給食の無料化をはじめ、〝子育て家庭を支える施策を実施すべき〟という求めに対して、お金が一定かかるものには「国が一律の制度として実施すべき」と、とにかく消極的な姿勢しか強調されないのですから、さもありなんです。

少なくとも拡充を決めた子どもの医療費助成の年齢拡充は来年4月と言わず、この10月に前倒し実施すべきです。いかがでしょうか。

また、今年度は見送った保育料の第2子以降の無料化については、来年度は必ず実施されるものだと認識していますが、市長はどうお考えなのでしょうか。伺います。

学校給食費の無償化は、令和5年9月時点で全国1794自治体中、一部助成を含めれば722自治体まで広がっています。

本市の給食費は、政令市の中でも高く、子育て世帯に重い負担を科しています。まして今の物価高ですから、食べ盛りの子どもを持つ、ご家庭の負担はより大きく、大変さは増しています。

今回、給食の賄材料費の値上げ分に対する補正予算が提案されていますが、あと一歩すすめて無償化への本市としての前向きな展望を郡市長の口からぜひお聞きしたいと考えますが、いかがでしょうか。伺います。

児童館児童クラブ事業の充実を求め続けてきました。

保育所を利用する乳幼児が増え続ければ、学齢期に児童クラブを希望する家庭が増えるのは当然であり、しっかりとニーズに応えられるように先を見通した整備と、子どもたちの放課後の生活と遊びを十分に保障できる場でなければならないと指摘してきました。

児童クラブを希望しても入れず待機児童になっている子どもや、そもそも登録自体をあきらめさせられている子どもが100人以上にもなっている事態は、早急に解決しなければなりません。

もともと余裕など無く、すし詰め状態だったところに低学年枠を設定すれば、はじき出される子どもが出てくることは想定できたはずです。あらかじめ低学年枠を取るならば、その分と11月に希望があった数に応えられるようにすることが必要です。

途中で児童クラブをやめる子どもが一定数いることも想定して、ずっとギリギリの対応をしてきましたが、子どもたちが「行きたくない」と思うような環境にしかなっていない事こそ、深刻に受け止めなければなりません。希望する全ての子どもたちが安心して楽しく通える児童クラブとなるように、ゆとりをもった整備とすべきです。お答えください。

子育て世帯を中心に強く要望が寄せられてきた屋内遊び場の整備を決断し、その整備等に向け、青葉山・西公園エリアにおける交通現況調査等に要する経費の追加が提案されています。

市内小学生以下の子どもの保護者向けに呼びかけたWEBアンケートも先日13日まで実施されていましたが、この設問の中に〝有料が良いか、無料が良いか〟との問いがあって、少々驚きました。

先日、山形市内の2つの屋内遊び場に会派として伺ってきましたが、どちらの施設からも「山形だけでなく仙台からも多数おいでいただき、駐車場を含め市内の方と同様、無料でお使いいただいています」とのお話をお聞きしてきました。

今、子どもたちが屋内で安心して遊べる場を求める声に応えて、民間事業者も含めて整備が進み始めています。整備の内容や考え方によって、民間事業者が利用料金を設定することはあり得ると思いますが、公的に整備する遊び場については、どのような家庭環境の子どもであっても利用できるようにするのが原則であり、無料が当然と考えます。いかがでしょうか、伺います。

今後の進め方として、関係部局が連携し検討するほか、有識者や子ども、子育て家庭や子育て支援に関わる団体などからのご意見を伺いながら進めていく、としています。

山形市のコパルの整備にあたっては、設計面、運営面について専門的及び利用者のご意見いただき、事業に反映させインクルーシブな施設にふさわしい空間とするため、有識者や地域の協議会、大学や特別支援学校を含めた学校関係者などで構成する創造会議を設置し、全10回の会議の開催、ワークショップやヒアリングを行うなど、丁寧に整備を進めた経過を伺ってきました。

市民からの期待の大きい施設です。子どもたちの成長発達に寄与し、多くの市民に長く愛され、活用され、運営にも参加してもらえる施設にするためにも、整備の過程から、なるべく多くの市民が参画できるような仕組みが必要と考えます。いかがでしょうか、伺います。

郡市長は1期目から、いじめ問題の解決を1丁目1番地として掲げ、国に先んじて35人以下学級の実施を進めてきました。

今、本市の子どもたちが置かれている状況はどうなっているのでしょうか。

多くの市民が胸を痛め、本市の教育の課題として指摘されるのが、不登校児童生徒が多いことです。令和元年には小学校501人、中学校1376人でしたが、令和5年には小学校1096人、中学校2032人と増加しています。もとより不登校は子どものせいではなく、学校や社会の中で違和感を抱え、傷つき、我慢を重ねた末のものであり、弱さや甘えなどではありません。

子どもには、休息の権利があり、安心できる環境でゆっくり過ごし、その中で子どもは「ありのままの自分で大丈夫」と自己肯定感をはぐくみ、やがて自発的に動き出します。

子どもたちの心の傷への理解と、休息と回復の保障を中心に据えること、子どもの不登校に対して、ともすると自己責任論により、自分や子どもを責めてしまうなど、傷つき戸惑う保護者にも寄り添い、支える支援が必要です。

こうした視点で子どもの権利を一番に据えた政策とすることが肝要だと思いますが、ご認識を伺います。

学校の教室だけではない、子どもたちの居場所や学びの場を保障することに一層力を注ぐ必要があります。

ステーションの設置を進めていますが、全校設置を急ぐこと、ステーションが設置されれば専任の教員を一人だけ配置していますが、小学校の低学年から高学年、中学校の全学年の子どもたちに対応するためには1人の先生では到底対応しきれません。ステーションに通う子どもの人数に応じて、教員の複数配置が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

また、そもそもステーションが設置されなければ専任の教員は配置されません。どの学校でも、図書室などへの別室登校や保健室登校の子どもたちはいるわけですから、その児童生徒にもきちんと向き合える体制が必要です。ステーション設置に関わらず、教員だけは全校に早急に配置すべきです。いかがでしょうか、伺います。

民間のフリースクールなども、大切な子どもたちの居場所として役割を果たしています。

昼食代を含めて1回500円の利用料としていても、家賃や水光熱費など運営にかかる経費については寄付や自腹でまかなっており、運営に携わっている方々の善意に頼っているのが現状です。

昨今の物価高で、さらに運営にご苦労されているとのお声もお聞きしました。子どもの大切な学びと成長の場として位置付けて、交通費や昼食代をはじめ、安定して継続できるような運営に対する市の公的支援が必要と考えますが、いかがでしょうか。お答えください。

子どもたちがいきいきと通える学校であって欲しいというのが市民の願いであり、学校現場においても、そうありたいと思い、先生たちは日々努力されています。「先生、今日時間ある?」「忙しいのに話をきいてもらってすみません」と子どもに言わせるのが切ないという現場のリアルな声を聞き、子どものサインを見逃さず、たっぷりと子どもと向き合える環境にはいまだ程遠いことを実感しました。

働き方改革が必要、多忙化解消だとする一方で行政の側で新たな業務を増やし現場に強いているのですから、矛盾は広がる一方です。

第1回定例会で突如提案された、本市独自の新教科「国際探求科」の設置も然りです。令和10年度からの導入を目指しているようですが、ちょうど学習指導要領の改定時期と重なり、学校現場の教員にかかる負荷は他の自治体以上に重く、多忙化にますます拍車をかけるのは想像に難くありません。こうした事が不登校をはじめ、学校現場が抱える今の課題解決を遠のかせているとはお考えにならないでしょうか。

あえて新教科をつくり、現場に混乱を招くよりも、それに要するお金も人も現場が望む別なところに充てるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

昨年1年間に自宅で亡くなった一人暮らしの人が全国で7万6020人にものぼり、このうち65歳以上が5万8044人で8割を占めていること。また、この7万人余のうち死後8日以上経過してから見つかったのが2万1856人で、その8割を男性が占めているとの統計が公表されました。

今議会には、議員提案による議題2号 今を大切に生きる終活支援条例も提案されていますが、高齢者の見守り支援を強く求める必要性は待ったなしだと痛感しています。

以前、本市では乳酸菌飲料委託支給による安心見守り事業という施策を独自に実施していました。こうした見守りにつながる事業が今後ますます必要と考えますが、いかがでしょうか。伺います。

介護を必要とする人は増えているのに、依然として低すぎる処遇のため、職員確保が困難になっていることや、訪問介護に対する報酬削減、移動にかかる燃料費などの高騰もあいまって、介護事業所が経営の危機に陥っています。こうした状況に対して国待ちになることなく、自治体としてできる努力をおこなうことが求められています。

新潟県村上市では、自治体の財源で訪問介護の報酬減少分を緊急に補填する取り組みを実施しています。また東京都では介護職に独自に月額2万円、千葉県流山市も月額9000円の処遇改善を実施しています。国に対して負担割合や介護報酬の引き上げを強く求めるとともに、本市でも訪問介護事業所への緊急支援や介護職員に対する独自の処遇改善をおこなって、安心の介護につなげることが必要です。いかがでしょうか。伺います。

知恵を尽くせば、介護を必要とする市民の負担を少しでも軽減することは可能です。介護保険料は高くなり、利用料もかかることを考えると十分なサービスが保障されているとは言えません。

本市が実施している紙おむつ等の介護用品の給付については、要介護認定が4または5の方のみとなっています。自治体によっては要介護3以上や要介護1、2であっても必要な方は対象にするなどしています。

本市でも、要介護認定を受けた方でも必要な方は給付を受けられるなど対象を広げ、介護に関わる負担を少しでも軽減するよう求めます。いかがでしょうか。伺います。

高齢者が孤立せず、社会とつながり、いきいき過ごせるためのツールとしても補聴器の存在は重要です。高い購入費用に対して少しでも自治体として支援をしようと、これも繰り返し提案していますが、「国の研究結果を待つ」という答弁ばかりが繰り返されています。

先日「隣の富谷市は子育て支援もすごいけど、補聴器の購入助成もやっていると聞いた。どうして富谷市にはできて、仙台にはできないの?」と聞かれました。

健康福祉局長、どうしてなのでしょうか。

ちなみに富谷市の今年度当初予算は一般会計で約209億円、本市の30分の1以下の予算額でした。富谷市と何が違うのか、お示しください。

障害のある方々の社会参加の促進に欠かせない制度として、交通費助成を実施しています。所得や障害要件はありますが、ふれあい乗車証と福祉タクシー利用券、自家用車燃料費助成と移動手段によって活用でき、福祉タクシー利用券も自家用車燃料費助成も年間助成額は3万円となっています。

この助成額ですが、平成14年当時はタクシーが4万6800円、自家用車方が3万6000円でした。それを平成15年に引き下げ、それから20年以上変わっていません。

昨年の健康福祉委員会で、ガソリン代が上がっていることもあり、助成額の引き上げが必要ではないかと指摘したところ、「制度自体の存続を考えると、引き上げは困難と考えている」という、何度も聞いたフレーズで答弁されている議事録を情けない思いで読みました。

福祉タクシーとガソリン代の交付者数は約1万5000人で、年間の経費は約3億7000万円ほどです。例えば1万円引き上げることに必要な1億5000万円です。この経費がかかることで、制度自体の存在が危ぶまれるというのは何が根拠なのでしょうか。わかるようにお示しください。

現在の助成額になった平成15年、2003年当時のガソリン代は100円前後でした。今は最近下がって170円台ですから、障害のある方の移動にかかる自己負担は大きくなっています。誰もが輝き、活躍できる街にしたいと郡市長は常々述べておられますが、事実上障害者の社会参加が制限されてしまっています。改めて助成額の引き上げを求めます。お答えください。

第93号議案 財産の取得に関する件は、1億3178万円かけて新庁舎の1階と3階に大型ビジョンを設置するための提案です。

新本庁舎整備にかかる費用は、この間472億円から現在の585億円に大きく膨らんできました。本市職員が職務を遂行する場として、必要な機能が十分備わっていることや来庁する市民にとっての利便性の向上、災害時にも役割を果たせることや環境にも配慮した整備とするなど、庁舎としての必要な機能は備えつつも、費用の軽減はしっかりと取り組み続けなければなりません。

少しでも負担を軽減するために、この間、どのような検討をして、どのくらいの効果を生んでいるのでしょうか。今回提案されている大型ビジョンについても、より高額な3階部分のものについては設置を取りやめるなど、市民にもよく見える形での節減が必要と考えますが、お考えをお聞きかせください。

大規模事業には湯水のようにお金を注ぐ一方で、くらしや福祉には消極的な財政運営をおこなっていることが依然として、本市の市民一人当たりの民生費が政令市の中で低いままという状況につながっています。

令和5年度決算でも下から5番目で、あと230億円福祉にまわして、やっと政令市の平均に追いつくという水準です。

しかも、他政令市とは違う試算で出した財政見通しによって、過大な数字を市民に示し「財政難」をことさら強調しています。こうした手法を一向に改めないのは、市民に対して様々な要求を断念させようとの思惑があるようにしか私には見えません。

本市は、市民一人あたりの基金額では圧倒的堂々の第1位になっています。財政に余裕がなければ、こんなに貯金を増やすことはできません。令和4年度末の財政調整のための基金残高が標準財政規模に占める割合で比較しても、大阪、福岡市に次いで第3位、財政力指数の比較でも本市は第7位とやはり上位であり、市民の願いにこたえる財政力は十分あります。

音楽ホール等の複合施設については、一旦立ち止まることを求めてきました。こうした事業は、どんなに費用が嵩んでも再考しようとしないのも、本当は財政が厳しいなどとは思っていないことの現れではないでしょうか。

身の丈を超えるような公共投資を優先するよりも、子育てや福祉、物価高対策、教育環境整備などにもっとお金を振り向けるべきです。いかがでしょうか。伺います。

中央卸売市場の再整備事業費について、これまでは470億円から600億円と想定していたところ、大きく増え、700億円を超えるとの概要事業費が示されました。

今回の額についても、今後しっかり精査していく事が必要です。また再整備にかかる費用が増えることで、事業者の使用料が高くなることへの心配や懸念の声があがっています。市民の食生活に欠かすことのできない安全・安心な生鮮食品等を集荷し、適正価格で市民の台所に届けるという、公的な役割を今後も果たすためには機械的に整備費用を使用量に反映させるのではなく、場内市業者が安定して運営できるような使用量とするなど、配慮が必要です。いかがでしょうか。伺います。

5月の常任委員会には、本市が国に対しておこなう要望項目が報告されました。

この中に市場事業への繰り出し金に対する国の特別交付税の算定割合について、通常は対象事業費の7割が措置されるところ、財政力指数による割落としが講じられ、本市の割合は1.5割に大きく減額されている。今後の財政に大きく影響するので、実際に即した算定方法に見直すよう求めるとの項目がありました。

建て替え費用などに対し、市の一般会計から例えば毎年1億円、市場事業に繰り出す場合、本来ならその1億円の7割、7000万円が国から交付税措置されるべきところ、本市の場合、1.5割1500万しか措置されないというのですから、大きな違いです。

国のこうした算定は改めることが必要であり、私たちも断固国に求めたいと考えますが、改めて注目したのが本市の財政に対する国の評価についてです。特別交付税の措置にあたって、仙台市さんは財政力指数も高いので、他の自治体よりも算定割合を低めてもいいだろう、というのが国の言い分というわけです。

先ほども申し上げましたが、本市の財政力指数は政令市中7位と上位にあります。口を開けば財政が厳しい、財政難だと強調し、様々な市民の願いを退けて、将来に向けてお金を貯めこみ多額の黒字決算を繰り返していますが、それによって国から来るべきお金が少なくなっていることを市長はどのようにお考えでしょうか。この点からも市民の税金は市民の暮らしにもっとしっかり充てて、必要な財政措置を国に求めるという姿勢こそが市民にとっても本市にとっても、結局は良いのではないかと思うのですけれども、ご所見を伺います。

村井県政によって進められてきた病院の移転再編計画は、東北労災病院が富谷市への移転をせず、現地で存続させる方針を示したことで、県との協議を打ち切りました。

もともと東北労災病院については、県立精神医療センターとの合築、富谷移転との案で進められてきました。精神医療センターの患者をはじめとする関係者からのまっとうで大きな反対の声により、県が移転を断念し、名取市での建て替えに方針変更したときに労災病院の移転についても撤回すべき事柄でした。いずれししても、粘り強く東北労災病院を守ろうと声をあげ続けた結果です。

とはいえ、今病院は国の診療報酬削減や物価高騰などにより、大変な危機に立たされています。国に対して診療報酬の引き上げや医療機関に対する物価高対策としての財政措置を講じるよう強く求めるとともに、自治体として出来る支援に積極的にふみ出すべきです。

この間、議会からも例えば例えば手狭な北部急患センターを労災病院の敷地内に移転することで、労災病院に対する支援につながるのではないかという提案もされています。

こうした具体策についても前向きに検討しながら、100床を超えるような市内の病院がかかえている困難や実情を把握して、地域医療を支えている病院が安定して経営できるよう、市としての独自の支援もおこなって後押しすべきと考えますが、いかがでしょうか。

第81号議案は後期高齢者医療において、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書を一斉発送するための経費を追加するものです。

多額の税金を使った大宣伝にもかかわらず、現在でもマイナ保険証の利用率は2割台にとどまっています。市民的な信頼も得られず利用も進んでいないのに、これまでの保険証を廃止したこと自体が誤りです。さらにここにきて、マイナ保険証の有効期限切れによるトラブルが多発し、全国保険医団体連合会が今年実施した調査によると、2月から4月に医療機関の31%で有効期限切れがあり、昨年調査の14%から大幅に増加したとのことです。今年度更新を迎えるマイナンバーカードは実に2780万枚にのぼるということですから、こうした方々が確実に更新しなければ、公的医療の機会が奪われかねません。

こうした事態を鑑み、後期高齢者医療と同様に保険者である本市として国保加入世帯に対して、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、資格確認書を一斉送付すべきと考えますが、いかがでしょうか。

東京都の渋谷区や世田谷区では実施するとの事です。自治体の判断で可能です。お答えください。

次に、第82号議案 仙台市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に関連して伺います。

今回の改正は本市職員の働き方の改善につながるものであり、職員がしっかり権利を行使できるよう、一層当局のご尽力を求めたいと思います。

この間、会計年度任用職員の処遇改善をその都度求め、最近では週3日に満たない勤務で通勤手当が支給されていなかったことなどの改善が図られました。しかし、今回の改正もそうですが週3日以上の勤務であることが条件になっている時効がまだ残されています。

学校の図書事務や講師、スクールカウンセラー、ソーシャルワーカーをはじめ、教育現場で働く方が多くなっていますが、市長部局と合わせて369人の方が週2日以下の勤務となっています。職種をみても本人の希望というよりも、どちらかと言えば行政の側の要請により週2日以下の勤務になっているのが実態だと思います。3日以上でなければ適用できないというような線引きはなくして、本市の業務に携わる職員の処遇改善に一層取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。

毎年5月31日は世界禁煙デーとされており、5月31日から6月6日までが禁煙週間でした。

受動喫煙をしたくない、させたくない気持ちを意思表示する活動をしようと、宮城県イエローグリーンキャンペーン推進会議が設立され、本市も構成員となっています。勾当台公園における喫煙問題などが度々大きく報じられてきました。市としての受動喫煙防止対策が急がれます。

横浜市の公園が、今年の4月から禁煙となりました。「子育てしたいまち 次世代を共にはぐくむまち ヨコハマ」を目指し、子どもたちが安全に安心して遊べる環境を確保するとともに多くの方が集い、憩う公園で受動喫煙対策を進めるため公園条例の一部を改正し、市立公園内において禁止する行為として「喫煙すること」を追加したとの事です。本市も市立公園は禁煙とすべきです。いかがでしょうか。

世界各地を赴任している友人から「仙台は人が多く行き交う定禅寺通りなどでも喫煙者が多いのに愕然とした。本当に国内外から人に来てほしいと思っているとは到底思えない」という厳しくも、ごく当然の指摘をいただきました。

横浜市は公園だけでなく、人通りの多い駅周辺や繁華街を喫煙禁止地区に指定しています。福島市も条例で、受動喫煙防止重点区域を定めています。本市においても、受動喫煙防止対策をさらに進める新たな条例が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

世界から選ばれたいなら、必須の条件と考えます。お答えください。

最後に、女川原発再稼働についてです。

先日、原発に依存しない株主提案に賛同するよう求める要望書が提出されました。毎年、株主総会前のこの時期に同趣旨の要望が寄せられますが、本市は原発政策については国任せの態度を終始してきました。

東北電力が女川原発の敷地内に使用済み燃料の乾式貯蔵施設の設置を計画し、申請していた問題で、原子力規制委員会が申請を許可しました。この乾式貯蔵施設については「一時的な保管施設」とされていますが、搬出先も搬出時期も明示されておらず、事実上の最終処分場になりかねません。

設置を容認すれば長期保管となり、将来世代に多大なリスクを残すことになります。女川原発の再稼働をストップさせ、原発依存からの脱却する道をさらに遠ざけることになってしまいます。

今、宮城県知事や女川町、石巻市の首長に向けて同意しないよう求める署名運動などが取り組まれていますが、使用済核燃料の地下への貯蔵でさえ危ないのに、海岸近くの地上に置くわけです。防災環境都市の市長として無関心でいい事ではありません。市長いかがでしょうか。

こうした事にすら、何の危惧も問題意識も持たず、国や立地自治体の判断だとしか考えないのでしょうか。100万市民の命に責任を持つ首長として、どのようにお考えなのか、最後に伺い私の第一問といたします。

〇市長(郡和子)

ただいまのすげの直子議員のご質問にお答え申し上げます。

4年間の市政運営に関するお尋ねにお答えをいたします。

今任期を振り返りますと、まずはコロナ禍から市民の皆様の命と健康を守ることに力を尽くすとともに、落ち込んだ地域経済の立て直し、また、商店街や中小企業等への支援、宿泊促進キャンペーンなどを実施してまいりました。

また、誰一人取り残さない社会の実現に向けて、こども医療費助成や産後ケアの拡充、新生児誕生祝福事業など、切れ目のない子育て支援を行ってまいりましたほか、S-KET、SNSを活用したいじめ相談やオンライン授業による不登校対応を進めてきたところでもございます。

また、女性や若者が抱える困難の実情を把握するために「女性・若者活躍推進会議」を創設いたしまして、私自身も参加をし民間支援団体との意見交換を行ったところであり、そこでの議論を踏まえまして、民間団体と連携したアウトリーチ支援事業を実施するなど、貧困など困難を抱える女性や若者の支援に努めてまいりました。

引き続き109万市民の皆様とともに、ひと中心のまちづくりに全力で取り組んでまいる所存でございます。

市政運営についてのお尋ねにお答えをいたします。

市長就任以来、市民お一人おひとりの声が市政の原点にあるとの思いのもと、職員からの報告はもとより、私自身、多様な立場の皆様と直接お会いをし、対話を重ねながら、その想いを受け止め、施策に繋げてきたところでございます。

また、私自身はどの政党にも属さない、いわゆる無所属でございまして、特定の政党や特定の会派に偏することなく、市議会の皆さま方からの様々なご意見を真摯に受け止めて、市政運営にあたってまいりました。

この考え・姿勢にいささかの変わりもございません。 幅広い立場の市民・団体の皆様方からのご意見に真摯に耳を傾け市政に活かしながら、誰もが仙台に暮らしてよかったと、実感いただけるまちづくりに向け取り組んでまいります。

西公園屋内遊び場の整備にあたっての、市民の皆さまの参画機会についてお答え申し上げます。

本施設につきましては、様々な遊びや体験の機会を提供することにより、こどもたちの育ちの中で、繰り返し訪れたくなる施設を目指してまいりたいと考えております。

そのためには、整備に向けた検討の早めの段階から、市民の皆様をはじめ、多様な方々からのご意見を参考にすることが重要だと認識をしておりまして、保護者向けのアンケートの実施や、関係審議会へのご報告も行ってきたほか、本日から、仙台こども財団が実施する「こどもいけん広場」を通じた、こどもの声を直接聴く取組も開始したところです。 今後も施設整備に関するシンポジウムの開催など、様々な機会を通じて、多くの方々にご参画いただきながら基本計画の策定を進めることで、こどもたちにとって、魅力ある施設となるように取り組んでまいります。

〇危機管理局長

女川原発再稼働に関連したお尋ねについてお答えいたします。

原子力を含むエネルギー政策につきましては、安全性の確保を大前提とした上で、電力の安定供給や経済性、さらには環境配慮などの視点も踏まえ、国が責任を持って判断するものと認識しておりまして、今般の使用済燃料の乾式貯蔵施設、これにつきましても原子力規制委員会において安全性を評価したうえで今般許可がなされたものと承知をしてございます。 本市といたしましては、引き続き、東北電力の安全性向上の取組みですとか、県及び立地自治体の意向などを注視いたしますとともに、県や関係機関とも連携し、本市としての地域防災計画原子力災害対策編の実効性確保に努めてまいります。

〇総務局長

会計年度任用職員の勤務条件についてお答えを申し上げます。

勤務日数が週2日以下の会計年度任用職員につきましては、育児休業や部分休業など、一部の休暇について対象外としておりますが、このことは、民間企業の有期雇用従業員、あるいは国の非常勤職員の取扱いとの均衡を考慮して決定しているものでございます。

今後とも会計年度任用職員の勤務条件につきましては、国や民間の労働法制、あるいはその実態等を踏まえながら、必要な対応を検討してまいる考えでございます。

〇財政局長

まず、補正予算における物価高騰対策についてお答えいたします。

今回の一般会計第2号補正予算では、国から示された臨時交付金の配分額に限りがある中、引き続く物価高騰の中で急ぎ対策が必要となる学校給食賄材料費の上昇分への対応や、市内事業者の資金繰り支援等のための費用を計上してございます。

本市ではこれまで、非課税世帯や子育て世帯への給付金や、福祉施設等に対する食材費・光熱水費の支援など、物価高騰を踏まえた各般の施策を適時講じてきたところであり、感染症の影響下では上下水道料金の減免についても実施をしてきたところでございます。

こうした幅広い対策を実施する上では、国からの財政支援が欠かせないことから、継続して国に働きかけをおこなっていきますとともに、各施策の効果や物価の推移なども注視しながら、必要な物価高対策を講じてまいりたいと存じます。

次に、新本庁舎の事業費縮減についてお答えをいたします。

資材価格が高騰する昨今の経済情勢にあっても事業費の抑制に向け、これまで、設計段階における受電方式の見直しや第一期建設工事に取り掛かった後における地盤掘削工法の見直しなどを行ってきたところでございます。

3階に設置をいたします大型ビジョンにつきましては、市政情報や観光情報の表示はもとより、現本庁舎屋上の電光時計同様、市民の皆さまから愛され、シンボルとして機能するよう、街の時を刻む表示を継続をしてまいります。また、新たに、市民広場でのイベントと連動させたディスプレイや、都心部の回遊を促す情報発信等、街の賑わいづくりのための積極的な活用も図ってまいりたく存じます。

第一期建設工事が本格化する中でございますが、引き続き、国庫補助金等の積極的な活用も含め、工事費抑制の工夫を重ねてまいる考えでございます。

次に、本市の予算の使途と財政力等に関するご質問にお答えをいたします。

自治体の財政状況を示す指標は様々ございまして、その一つである財政力指数については、本市は政令市の中で中位以上となってございますが、一方で、通常債残高の増加や基金残高の減少、高止まりする経常収支比率など、今後の財政運営が懸念される指標もございます。

こうした中にあって、市民サービスの維持向上を図る上でも、本市の魅力や活力を高めていくための各般の施策や将来に向けた投資を着実に進めていくことが重要であると認識してございます。

引き続き、歳入歳出にわたる独自の取り組みを自律的に積み重ねてまいりますとともに、交付税や交付金などの国からの財政措置が適切なものとなりますよう、国に対する要望もおこなってまいります。

〇健康福祉局長

健康福祉局に関わるご質問についてお答えいたします。

最初に、生活保護世帯等へのエアコン購入費用及び電気料金の助成についてでございます。

生活保護制度では、エアコンを含め日常生活に必要な費用は毎月の保護費の中で賄うことが基本とされておりますが、保護開始後初めて到来する熱中症予防が必要となる時期までにエアコンを保有しておらず、当該世帯に高齢者等の熱中症予防が特に必要な方がいる場合など特別なご事情がある場合に限り、別途購入費用の支給が認められております。

これらの要件に該当しない被保護世帯やその他の低所得者世帯等につきましては、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付を受けて購入が可能とされております。

電気代につきましては、国が7月から3か月間、料金引下げの支援策を講じるものと承知しております。

本市として独自助成は考えておりませんが、全ての被保護世帯をエアコン購入費用の支給対象とするなど、引き続き全国市長会等を通じ支援の拡充を求めてまいりたいと存じます。

次に、高齢者の見守り支援についてでございます。

単身や高齢者のみの世帯が増加している中、高齢者の皆さまが地域で安心して暮らしていくためには、様々な担い手と連携し、地域での見守り体制の充実を図っていくことが重要と認識をしております。

本市におきましては、緊急通報システム機器の貸し出しや、配食と安否確認をあわせて行う食の自立支援サービスなどの事業を実施しております他、配送事業等を行う各事業者と協定を締結し、配送業務等の中で高齢者世帯の異変などに気づいた際に区役所などに通報いただき、早期の対応につなげております。

引き続き、関係者にご協力をいただきながら、高齢者の見守り体制の充実に取り組んでまいります。

次に、訪問介護事業所への緊急支援と、介護職員への独自の処遇改善についてでございます。

訪問介護を始めとした介護事業者の処遇等に関わる報酬水準の設定は、国の責任で行われるべきものと認識しております。

介護職員の賃金水準が全産業平均と比較し低い状況にあることや、昨今の物価高騰の状況も踏まえると、要望を重ねていくことが重要と考えております。

先月、本市の国への独自要望にも盛り込んだところでございますが、経営実態を含む訪問介護事業所の実情を継続的に伺いながら、様々な機会をとらえ、国に適切な介護報酬の設定を強く求めてまいりたいと存じます。

次に、要介護者への紙おむつ支給についてでございます。

比較的要介護度が軽度な高齢者が紙おむつを使用することは、さらなる身体機能の低下に繋がり、その結果、自分でできることが少なくなるといった懸念もございます。

そのため、本市における紙おむつ等の支給につきましては、寝たきりなどで常時紙おむつの使用を要する要介護4または5に該当する方を対象としており、現時点で対象範囲を拡大することは考えていないところでございます。

引き続き、高齢者の方々が安心して在宅生活を送れますよう、安定的にサービスを提供してまいります。

次に、補聴器購入助成についてでございます。

各自治体の施策は、市民ニーズ、都市の規模や人口構造の状況、施策効果等を総合的に検討し、優先度を見極めながら実施しているものと認識しております。

助成制度創設にあたっては、国が効果などを示した上で全国一律の制度とすべきものとの考えですが、補聴器の使用による効果については現在、国等において研究が進められております。

引き続き、他の政令市とも連携し、国等に対し、研究結果の早期とりまとめと財源措置を含めた全国一律の制度創設について求めてまいります。

次に、障害者交通費助成についてでございます。

現行の制度となった平成15年度の助成総額は約5億2000万円でございましたが、令和6年度は約10億4000万円の決算を見込んでおり、約2倍に増加しております。

制度利用の対象者である障害者手帳の所持者数は今後も確実に増加する見通しであり、更なる助成総額の伸びが見込まれます。障害者交通費助成は、障害のある方の社会参加促進にとって大変重要なものであり、年々財政負担が増加する福祉施策の全体のバランスの中で、今後も制度そのものの存続を第一に、適切に取り組んでまいります。

次に、病院への支援についてでございます。

病院経営は診療報酬により行われることが基本となりますが、本市では、政策医療の充実を図る観点から、病院群当番制事業等による救急医療体制の確保に協力をいただいている病院に対し、必要な支援を行っております。

診療報酬は令和6年度改定で増額されたものの、大幅な物価の高騰などに見合ったものとなっておらず、各病院は厳しい経営状況にあるものと承知をしております。

地域医療を守るためには、適切な診療報酬改定が行われる必要があると認識しており、他の政令市と連携し、国に対して要望を重ねてまいる考えでございます。

次に、国民健康保険の被保険者への資格確認書の一律交付についてでございます。

国民健康保険の一部保険者による資格確認書の一律交付の動きを踏まえ、先月末、国からその取扱いに関する通知がございました。

それによりますと、国民健康保険は、後期高齢者医療制度のように、ITに不慣れである等の理由で、マイナ保険証への移行に一定の期間を要するとまでは言えないこと、また、コスト的な観点も考慮し、一律に資格確認書を交付する状況ではないとの見解が示されており、本市ではこの内容を踏まえ、当初の予定通り対応してまいる考えでございます。

最後に、受動喫煙防止についてでございます。

健康増進法では、望まない受動喫煙をなくすこと、また影響が大きいこども、患者等に特に配慮することを基本的な考え方としており、本市では受動喫煙防止対策ガイドラインを作成し、こどもが多く利用するような公共的な場所については、受動喫煙を防止するための配慮が必要であることを盛り込み啓発活動を行っているところでございます。

受動喫煙防止については、引き続き、法に基づいて進めていく考えであり、市民の皆様とガイドラインの目指す姿を共有しながら、さらに取り組みを進めてまいりたいと存じます。

〇こども若者局長

私からは、こども若者局に係る数点のご質問にお答えをいたします。

はじめに、子ども医療費助成制度の拡充の実施時期についてでございます。

今回の制度拡充では、対象が中学生から高校生年代まで拡大されることに伴い、システム全般の改修等が必要となります。また、新たに助成対象となる高校生年代の児童の保護者からの申請を受け付け、システムへの入力、資格審査、受給者証の発行・交付、そしてその後の受給資格管理といった一連の事務作業が発生します。

これらの手続きを円滑に進めるためには、医療機関への周知を含め、準備に相当な期間を要するため、令和8年4月からの実施を予定しております。

次に、保育料の第2子以降の無償化についてでございます。

本市におきましては、現在、国の基準と同様に第2子の保育料を半額、第3子以降は無償としているほか、独自の負担軽減策として、一定の所得以下の世帯を対象に、第2子の保育料をさらに減額しているところでございます。

保育料の減免制度につきましては、地域間格差が生じないよう統一的な制度のもとに運用されるべきものと考えており、引き続き、他の政令指定都市等と連携しながら、国へ要望するなど、適切に対応してまいります。

次に、児童クラブの整備についてでございます。

本市では、必要とするすべての児童が児童クラブを利用できるよう、登録児童数の推計や、翌年度利用に向けた一斉募集の結果等を踏まえながら、サテライト室の設置など、受入環境を整備しておるところでございます。

加えまして、令和6年3月に提言頂いた「児童館・児童クラブのあり方検討報告書」に基づき、児童クラブ専用区画の拡大などの環境改善にも努めているところでございます。

今後も、児童や保護者の意見にも耳を傾けながら、こども達が安全・安心に、楽しく過ごすことができる環境づくりに努めてまいります。

最後に、西公園に整備する屋内遊び場の利用料金についてでございます。

本施設は、こどもの健やかな育ちを支え、子育て家庭のニーズに応えるため、料金を含め、利用しやすい環境を整える視点が重要と考えております。

現在進めております基本計画の策定におきましては、保護者向けのアンケートのご意見などを踏まえるとともに、持続可能な運営を図る視点からの検討も行う中で、利用料金のあり方を整理してまいる考えでございます。

〇経済局長

事業者に対する物価高支援についてでございます。

物価高により地元事業者の経営が厳しさを増す中、事業継続のため、収益力の向上を図ることが重要と認識しておりまして、昨年度から国の補助金を活用し、生産性向上に取組む事業者への支援を実施しているところでございます。

さらに、今回の補正予算では、公的金融機関からの融資に係る利子相当分助成事業の対象となるメニューを拡充し、より幅広く事業者を支援することといたしました。

引き続き物価の推移等も注視しつつ、市内事業者が事業活動を継続できるよう、支援してまいります。

次に、中央卸売市場の再整備における場内事業者への配慮についてでございます。

先般お示しした再整備後の市場施設使用料につきましては、基本計画の策定の中で試算した概算事業費を基に、算出したものでございます。

他都市の市場におきましても、使用料は整備事業費を基に算定されていることから、引き続き事業者との協議を重ね、施設規模や必要な設備の精査等を通じて、使用料の負担軽減が図られるよう、努めてまいりたいと存じます。

〇建設局長

公園での受動喫煙についてお答えいたします。

本市の公園における受動喫煙に対しましては、公園により広さや使われ方、周辺環境が異なることを踏まえ、実情に応じた対策を行うこととしております。

昨年度は、受動喫煙の課題があった勾当台公園において、喫煙禁止区域を設定したほか、花京院緑地においては禁煙モデル公園にしたことで、禁止区域等での喫煙者の減少に一定の効果が認められたところでございます。

引き続き、各公園の実情に応じた受動喫煙防止の取り組みを進め、誰もが気持ちよく過ごせる環境づくりに努めてまいります。

〇教育長

私からは、教育局にかかる数点のおたずねにお答えいたします。

まず、学校給食費の無償化についてでございます。

給食費の無償化は、子育て世代である保護者の経済的な負担の軽減につながるものと認識しており、本市といたしましては国に対しまして全国一律の制度創設などを継続して求めて来たところ、今年2月には令和8年度からの小学校における無償化実現の方針が示されたところでございます。

この間におきましても、無償化に必要な経費の全額国庫負担や中学校における早期実現などの要望を国に対しておこなってきたところでございます。

引き続き、本市としての対応が円滑なものとなるよう取り組んでまいりたいと存じます。

次に、不登校児童生徒等への支援についてでございます。

不登校児童生徒への支援にあたりましては、教育機会確保法の理念の下、本人の思いを十分に尊重し、場合によっては休養が必要であることにも配慮しながら、一人ひとりに応じた対応が重要であると認識しております。

これまでも、スクールカウンセラーによる心のケアのほか、ステーションの設置拡充やメタバースによる支援など、多様な教育機会の確保に努めるともに「親の会」の開催など保護者支援にも取り組んできたところでございます。

今後とも児童生徒の状況を踏まえた丁寧な対応を行うとともに、悩みを抱える保護者への寄り添った支援に努めてまいります。

次に、ステーション等への教員の配置についてでございます。

ステーションにつきましては、専任の教諭を配置し、令和2年度の設置以降、順次拡充を図っております。

現在、小学校15校、中学校45校に設置しており、在籍学級に入りづらさを感じている児童生徒にとって、学校内で安心して過ごすことができる居場所として重要な役割を果たしており、まずは、未設置の学校への拡充を第一に検討してまいります。

次に、フリースクールに関する支援についてでございます。

フリースクールにつきましては、こどもたちの多様な学びと成長を支える場の一つであり、本市では、保護者の経済的な負担軽減を図るため、一定の要件を満たしたフリースクールに通う児童生徒の家庭に対し、交通費の助成をおこなっているところでございます。

教育機会確保法では、国が教育機会の確保のための支援のあり方を検討し、必要な措置を講ずることとされております。児童生徒の多様なニーズに応えるため、フリースクールの安定的な運営に向けた支援については、引き続き、国に働きかけをおこなってまいります。

最後に「(仮称)国際探究科」の設置についてでございます。

新教科導入に向けましては、本年4月に教育局内に国際教育推進課を設置し、指導計画のモデル作成、研修の計画、学校訪問による授業づくりの支援など、学校に対する今後の具体的サポートを検討しているところでございます。

また、本構想の実現には、働き方改革の着実な推進が必要でありますことから、指針に基づく、実効性のある取組を進めております。

今後は、教員への丁寧な情報発信に努めつつ、人的配置等の検討を行うなど学校現場に大きな負担をかけることがないよう、次期指導要領改訂の動きを注視しながら、円滑な導入に向け、取り組んでまいります。

〇すげの直子議員

3点伺いたいと思います。

1点目はまず、国保加入世帯への資格確認書の配布についてでございます。

当初の通知の通りに進めるんだ、というご答弁だったんですけど、この間ですね、国会答弁、国の態度が変わってきているというのは、ご当局も認識はされているんじゃないかと思うんですね。だから今、自治体判断でいろいろ、国保加入世帯にもやはり全て送ろうという動きが作られてきているんだと思うんです。

マイナ保険証の期限切れを迎えて更新を3ヵ月しない方には区役所から順次、資格確認書を送ることになっているんだというふうにお聞きしました。

であればなおさら、一斉送付をして行政の事務負担の軽減にもなるし、市民にとっても医療が受けられないというような事態を防ぐという事に繋がりますので、ぜひ本市も検討すべきだと再度お聞きしたいと思います。

2点目、物価高騰対策への考え方というか、お金の使い方というかですね、その財政局長からですね、とにかく急ぎやるべき事をまず計上したというふうにおっしゃられていたんですけども、急ぎやるべき事自体がこの2つだけではないと思ってるはずだと私は思うんですけれども、ちょっとそのご答弁にも納得しかねることはあるんですけれども、結局国の交付金を、その1億円あまり残した今回の提案になっているっていうのは、とにかく国のお金の範囲内でしか考えていないからだと思うんですよね。例えばですね、今物価高騰から市民生活を守るためには少なくとも給食食材費の賄材料費であるとか、事業者支援であるとか、我々もいろいろ縷々提案しましたけれども、市としても例えば福祉施設であるとか、公共交通への補填、必要だと思ってれば、これに必要なのはトータルで10億円とか15億円になりますと。であれば、国の交付金まず3億円全部充てて、足りない分は市の財源充てて、提案するっていうのが筋ではないでしょうか。3億の範囲内で考えているから、結局国の交付金すら使い残してですね、市民に届かないという事態を生んでると、大変問題だと思います。

ちゃんと足りない分を市が上乗せして、措置するという姿勢に立つという事が必要だと思いますので、この点も伺いたいと思います。

3点目、市長の思いとご答弁、本市のお金のかけ方がまったく合ってないという点についてです。

郡市長はですね、これまでもこれからもですね、ひと中心のまちづくりを進めると、市民ひとりひとりがこの街に暮らして良かったと、実感できるまちを目指すのだとおっしゃられておりました。今回ですね、市民の暮らしを直接支える施策をですね、様々ぜひ前に進めようよ、というご提案をしました。しかしながら、そういう提案には非常に後ろ向きなご答弁ばかりでした。市民の皆さん、どんな思いでお聞きになったでしょうかね。

ここでは1点、障害者の交通費助成についてです。

健康福祉局長は、この20年間、5億2000万円から10億ぐらいの2倍に増えているんだというような事をおっしゃられました。良い事じゃないですか。

それだけ制度を活用してくださっている方、増えてるんですよ。障害者の皆さんがこれ活用して、いろんな様々活躍できるようになっている、喜ばしい事だと思います。そのように考えるべきじゃないでしょうか。

ガソリン代が、この間1.7倍にも上がっているのに、助成が変わらないんでは障害者の方々の社会参加は逆に難しくなっているという関係ですから、市長の思いからすればですね、この助成、引き上げられて当然だというふうに私は思います。市長に、これぜひ伺いたいと思います。3点、以上です。

〇財政局長

私からは、2点目、物価高騰対策についての再度のおたずねににお答えいたします。

今般の物価高騰対策の検討にあたりましては、直近の物価の状況等も踏まえまして、関係局と意見交換をしながら検討をして参ったところでございます。

また、とりわけ市民生活への影響というところも鑑みまして、これまでも本市独自の財源も充当しながら経済対策を行って参りましたので、今回についても同様に本市独自の財源の活用というところも想定をしながら検討してきたところでございます。

そのうえで、今回提案させて頂いております補正予算につきましては、その優先度・緊急性の観点から、まずは質量を保った給食の提供というところで賄給食費、また地域企業の資金繰り支援というところに措置をさせて頂くということとしたところでございますが、これで全て十分と考えているわけでは当然ございませんで、さらなる対策につきまして国へも十分な財政措置を求めながら、また新たな経済対策の動向というところも見極めながら引き続き関係局と連携をしながら、さらなる対策について検討して参りたいと考えてございます。

〇健康福祉局長

私からは、健康福祉局にかかる2点の再度のおたずねにお答えいたします。

まず1点目が、国民健康保険のマイナ保険証あるいは資格確認書に関するお尋ねでございます。

国会の方ではこの事務は自治事務であるといったような質疑が行われたことは承知しております。国民健康保険事業は自治事務ではございますが、マイナ保険証は国家的な施策として取り組まれているマイナンバー制度を基礎とするものでございまして、今般、一律に資格確認書を交付する状況ではないとの国の考え方が示されたことは重要と認識しております。

また、議員からご紹介いただきましたように、マイナ保険証の更新手続きが行われない場合、マイナ保険証の期間満了時に資格確認書を職権で交付する措置が制度上設けられておりますことも踏まえまして、本市といたしましては、国の見解などに沿いまして、当初の予定どおり進めてまいる考えでございます。

2点目が、福祉タクシー、ガソリン代の助成に関するご質問でした。

今回ご指摘のタクシー利用券と、自動車燃料費助成券は、ご本人が負担する一部を賄うものでございまして、本制度により負担は一定程度軽減されているものと認識しております。

また自動車燃料費助成額は、同様の制度有する政令指定都市は10都市程ありますが、本市は最も高額でございます。また公共交通機関の無料パスであるふれあい乗車用も含め、3種類の移動支援を実施しているのは、本市を含め6都市のみであり、本市の制度は比較的充実しているものと認識しているところでおります。

今後とも3つ支援制度を、全体として持続可能な制度として運用できるよう、取り組んでまいりたいと存じます。

〇すげの直子議員

あのやっぱりね、お金の使い方の考え方が、人中心にちゃんとなってないということが問題なんだと思うんですよね。本当にこう、私その100億、200億の話をしているんじゃなくて、1億ぐらいの話をしてて、それをいかにやらない為に、これだけのご答弁準備なさるんだなというのをね、今改めて聞きながら感じたわけですけれども、その他の自治体よりは高いです、とか、これは一部をまかなうものだと。一部をまかなうものだとしても受けてる方にとってはガソリン代上がっているわけですから、その一部の部分がどんどん減っているわけですよね。他から見れば高いんだと言っても、市民から見たら、この助成が今いったいどういうふうになっているか、という視点で、このままでいいんですか、っていう事を問うているわけです。その点について、ちゃんとまっすぐ答えてほしいんですよ。

で、本市の財政運営っていえばね、私ずっとこの間も指摘していきましたけど、その音楽ホールなんかはね、100億とかいくら増えてもやれます、って言うんですよ。どうしてこっちの1億、2億の話ができないっていう話になるんですか。そこがまったく理解できません。だから本市の福祉予算が低いままっていう状態続いてるんだと思います。市長、こうした制度の前進すら、これだけ言ってはかれないなんていう、答弁に知恵をつくすよりも、どうやったらその財源生み出すかって考えて、ぜひね助成引き上げるをすることこそ、真剣に悩むべきだというふうに思いますけれども、最後伺います。

〇健康福祉局長

冒頭、最初の第一問でご答弁したとおり、この障害者交通費助成は障害のある方々の社会参加にとって非常に大切なものであると認識、これについてはこれまでも答弁してきたものでございます。

一方で全体として事業費を見た場合、やはりその今の制度、障害者交通費助成制度になった当初と比較して全体としても、2倍以上になっているということを踏まえますと、やはりこの制度の維持には非常に大切だと思っておりますので、障害者施策に限らず、福祉施策全体が増えていくことがあってその全体のバランスの中で、そういった判断をしてきてるところでございますので、今後ともこのような考えのもとで、適切に事業を考えていきたいというふうに考えております。